« L’aventure serait de renouer avec le théâtre populaire »

Par Rodolphe Fouano

Les Trois Coups

Comédien, auteur, metteur en scène, Philippe Caubère répond à nos questions en homme libre. Un artiste rare et engagé.

Comment l’improvisation et l’écriture se combinent-elles dans la composition de vos spectacles ?

L’Homme qui danse, la Danse du diable ou le Roman d’un acteur – soit trente ans de travail – ont tous été conçus en deux temps. En 1980-1981, j’ai improvisé pendant six mois, réalisant environ soixante‑dix heures d’enregistrement qui ont donné la Danse du diable, qui durait deux heures au départ. Vingt ans plus tard, j’en ai fait un spectacle de vingt‑quatre heures (huit fois trois heures), l’Homme qui danse. Et trois ans après 1981, j’ai réimprovisé pendant huit ou neuf mois, ce qui a abouti au Roman d’un acteur sur lequel j’ai travaillé plus de dix ans.

Tout ce que j’ai joué alors avait ainsi pour origine un travail d’improvisation. Je puisais dans des espèces de tiroirs. Au début, il n’y avait pas encore la vidéo. J’utilisais un magnétophone avec des cassettes !

Votre travail restait alors très proche de celui du Théâtre du Soleil…

Au début, j’ai en effet repris la méthode suivie pour l’Âge d’or. On enregistrait des cassettes dont on exploitait ensuite des bribes. Mais au bout d’un moment, j’ai préféré tout faire transcrire scrupuleusement, jusqu’aux cent quarante heures du Roman d’un acteur… Cela me permettait de redécouvrir complètement le texte, enrichi de didascalies, sans me regarder jouer.

À partir du Roman d’un acteur, j’ai vraiment filtré le texte, le faisant réduire, comme on le dit en cuisine, en gardant la logique de l’improvisation, pour arriver à la première avec un texte sûr, au mot près, ce qui facilite la mémorisation. J’ai besoin que ce soit fixé, écrit et réécrit, et imprimé dans une brochure. Sinon, je me perds. Une fois rassuré, je pouvais en revanche me permettre de réimproviser sur scène.

Vous tournez actuellement avec le Bac 68 et la Danse du diable que vous avez présentés à Avignon dans le Off 2015, et qualifiez ces cycles de « comédie burlesque autobiographique »…

J’avais envie de rejouer la scène du Bac 68. Dans la Danse du diable, elle est seulement évoquée par la mère. C’est une histoire dans l’histoire, comme souvent dans les cycles que je propose. Raconter aux gamins d’aujourd’hui comment leurs parents ou leurs grands-parents ont passé le bac m’amuse. Ce truc polarise l’inconscient de toute la société française.

J’ai trouvé de nombreuses formules : « Histoire comique et fantastique » pour la Danse du diable, « comédie burlesque » pour le Bac 68. J’avais même envie de parler de « chronique familiale » ou de « roman français sous forme de comédie burlesque »… Ces souvenirs de ma jeunesse ont fini par constituer un roman à épisodes dans la tradition picaresque.

On pense en effet au Roman comique de Scarron, voire aux Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe…

Oui, et aussi à la correspondance de Copeau avec Martin Du Gard, qui évoque l’idée d’un roman autobiographique, comme Proust, mais sur la scène. Ces références peuvent sembler prétentieuses, mais elles m’ont encouragé.

Comédien-auteur, vous composez un « théâtre d’acteur », dont le matériau premier est votre propre itinéraire biographique.

Pour l’instant, je dirais ma jeunesse, car je ne suis pas parvenu à dépasser l’âge de 30 ans. Je n’ai pas encore trouvé la pulsion suffisante pour oser raconter la suite. Il y a un blocage. D’ailleurs, je n’écris plus : je compose, je fabrique, je vide les fonds de tiroir… La mort de ma mère et la rupture avec Ariane sont les deux déchirures qui m’ont permis d’écrire les cycles que l’on connaît. Peut-être n’ai-je pas encore vécu de choses suffisamment cruelles et violentes pour parler de ce qui a suivi… Ce sont toujours les ruptures qui donnent naissance à l’écriture.

J’aimerais parvenir à parler de mon père. J’ai évoqué la figure paternelle dans mon spectacle sur Benedetto ou dans Marsiho de Suarès, mais je n’ai pas encore parlé directement de lui. Cela fait du bien de rire de ce qui vous a fait souffrir. Ça délivre, même si, après, le mal revient. La fonction de l’art, c’est de faire du bien. À ceux qui le pratiquent comme à ceux qui le regardent, s’il s’agit de théâtre, ou lisent si l’on parle de littérature.

Au-delà de votre jeunesse, c’est la société française des années 1960-1970 que vous évoquez sur scène, à travers ce que Barthes appelait des mythologies : du bac à la Diane 6, du général de Gaulle à Ariane Mnouchkine…

Je suis devenu un témoin historique ! Le théâtre donne une preuve de vérité bien plus forte que les documentaires. Le théâtre (re)joue les évènements au présent. À 64 ans, je joue mon bac, et sur scène, j’ai 17 ans ! Les gamins d’aujourd’hui peuvent s’y retrouver. D’ailleurs, certains viennent me dire que rien n’a changé…

On peut apprécier le spectacle même si on ne connaît pas Ariane Mnouchkine ou si l’on n’a pas vu un spectacle à la Cartoucherie. J’ai joué devant les publics les plus différents. Il faut faire confiance au public. Même si certains noms ou allusions historiques peuvent échapper aux plus jeunes, ils comprennent l’essentiel. C’est en tout cas plus accessible que les pièces de Shakespeare ou de Molière qui sont saturées de références. Ce qui compte, c’est le langage, les tronches que je fais, mon travail sur le corps…

Ariane Mnouchkine a-t-elle vu vos spectacles ?

Elle est parfois venue voir les pièces qui ne parlaient pas d’elle. Je lui ai offert les D.V.D. des autres spectacles. Je suppose qu’elle les a regardés, mais je ne crois pas que ce style de théâtre, le one-man-show, l’intéresse.

Vous avez réagi avec éclat à un article de Fabienne Darge paru dans le Monde en juillet à propos du Festival d’Avignon…

Les gens du In, et de nombreux journalistes qui le couvrent, se parent d’une espèce d’aristocratie qui m’exaspère. Comment des théâtreux ont-ils pu réinventer cet esprit de féodalité ? Cela n’existe nulle part ailleurs : à Cannes, il y a le même respect pour la Semaine de la critique, la Quinzaine, le marché du film ou les projections parallèles. Et à Édimbourg, le Off est plus important que le In.

À Avignon, en revanche, il y a les seigneurs et les gueux ! Voyez Avignon à vie. C’est écrit noir sur blanc. Avec tout le respect que je dois à Pascal Rambert, c’est là un texte abject qui déborde de mépris. Il a été lu il y a quelques années dans la cour d’honneur par Denis Podalydès, que je respecte beaucoup par ailleurs. On peut tous, ponctuellement, être dégoûtés par un pauvre S.D.F. dans la rue et ne pas vouloir qu’il vous touche. Mais on raisonne alors ! D’abord parce que ça pourrait vous arriver ; ensuite, parce que le type dans le caniveau, c’est peut-être Diogène…

J’ai réagi à vif à l’article de Fabienne Darge. Par chance, le Monde a refusé de publier ma tribune. Libération aussi. Cela m’a permis de la réécrire et de la corriger. Je l’ai finalement diffusée sur Facebook, et elle a été reprise sur le site de l’Express.

Pourquoi votre tribune a-t-elle été refusée ?

Parce que je m’en prends à des journalistes, à la caste, à la famille ! Je me suis mêlé de ce qui ne me regarde pas. Je suis un acteur, il faut que je me taise. En plus, je m’en suis pris à Krystian Lupa, une espèce de Bon Dieu du théâtre d’aujourd’hui.

Je me suis aussi tiré une balle dans le pied par des prises de position précédentes sur la prostitution, puis à l’occasion de l’éviction de Jean‑Marie Besset. Une fois de plus, ils ont dû se dire : « Caubère pète les plombs ! ».

Opposer le théâtre des gueux à l’aristocratie est généreux, mais ne rend pas compte de toute la réalité du Off d’Avignon et de sa marchandisation…

Dans le In, une poignée d’acteurs, de metteurs en scène et de journalistes sont les rois pendant un mois. Ils règnent sur un petit royaume absurde. C’est Ubu ! Cette arrogance, ce sentiment de supériorité intellectuelle et politique m’insupportent. C’est contre cela que je me bats comme un chien.

Pour le reste, je vois bien, comme tout le monde, certaines dérives du Off. Mais les journalistes n’ont pas à nous insulter pour autant. Moi, je ne méprise personne. Je regrette qu’il n’y ait pas une classification plus claire de l’offre. Et je déplore que les équipes artistiques ne disposent pas, avant et après chaque représentation, d’un temps raisonnable pour s’installer et se désinstaller. On devrait imposer cette règle aux directeurs de salles.

La figure d’André Benedetto est largement récupérée par les organisateurs du Off en mal d’un récit fondateur…

Oui. On n’a jamais autant parlé de Benedetto que depuis sa disparition et on lui fait dire n’importe quoi. C’est un immense poète qu’il faut lire et jouer. Pour le reste, c’est à Antoine Bourseiller que l’on doit cette dénomination de « Off » issue de Broadway. À l’époque, cela avait un sens politique. Les formules « In / Off » sont aujourd’hui archidémodées. Ce sont en outre des notions antiartistiques.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du In ?

Certains spectacles sont réservés à un public confidentiel, sortes de V.I.P. ! J’y vois la négation de l’esprit d’Avignon : le Festival n’est pas une boîte de nuit ! Cela renvoie à la situation générale du théâtre subventionné. C’est devenu une caste, une religion, avec ses évêques. Tout ce qui n’est pas lui est rejeté.

Les directeurs successifs du Festival n’ont peur que d’une chose : du triomphe d’un acteur. Ni Crombecque ni Faivre d’Arcier n’en ont voulu, et encore moins ceux qui ont suivi. Ça les rend jaloux. C’est à leur propre triomphe qu’ils aspirent, et il passe par les metteurs en scène. Je continue pourtant de penser que la Cour est faite pour les acteurs.

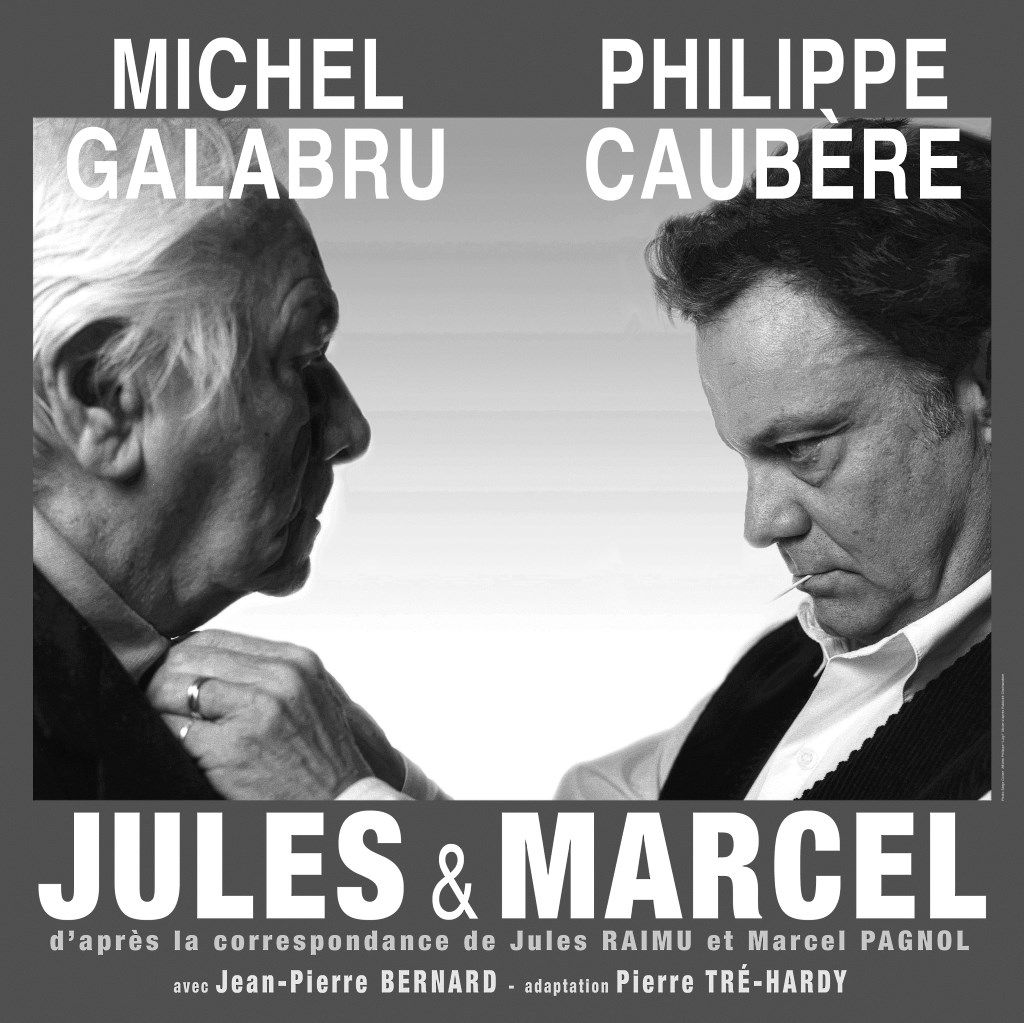

Je ne veux pas dire du mal d’Olivier Py. Mais il est dévoré par sa fonction de directeur. Je l’ai entendu se dire préoccupé du fait que l’élite va plutôt à Aix qu’à Avignon… C’est aberrant. Moi la seule chose qui m’intéresse, c’est le peuple. Qu’il aille au théâtre. Il y a eu par le passé toute une veine comique dans le Festival. Pourquoi y avoir renoncé ? L’art du comédien burlesque doit y retrouver sa place. Même Vilar a monté des comédies dans la cour d’honneur ! J’avais proposé à Vincent Baudriller et Hortense Archambault de faire une nuit autour de Jules et Marcel avec Michel Galabru : Pagnol dans la cour d’honneur pour le public avignonnais au lieu de Sade, Guyotat ou Frédéric Boyer… J’ai fait depuis d’autres propositions à Olivier Py, il ne me répond même pas.

Le théâtre français est plombé par la notion du radicalisme. On a imposé – et deux journaux nationaux ont leur part de responsabilité –, un théâtre radical. C’est absurde. Radical ? Mes couilles ! On a simplement inventé un nouveau conformisme. La convention moderniste ! On a fait ainsi d’Avignon un musée d’art moderne. Bien sûr, tout n’est pas à jeter. Il y a des choses formidables. Mais l’aventure serait de renouer avec le théâtre populaire. Pas dans la version de Vitez. Le « théâtre élitaire pour tous » est un théâtre d’idées. J’entends par théâtre populaire, un théâtre sans tabous sexuels. On est tous des putes ! Le théâtre doit demeurer sexuel ! Comme le rock and roll ou le cinéma. Or j’ai l’impression que l’on est entouré de curés. Même Olivier Py parle dorénavant comme un curé ! Or, c’est un pervers, un dissolu, un ambitieux. On le voit dans ses pièces. J’avais beaucoup aimé le Visage d’Orphée. Sur la scène du palais des Papes devant une foule déchaînée lui criant : « Casse-toi ! », il dansait nu, comme un bras d’honneur… C’était aussi beau que la Messe pour le temps présent devant une foule fervente. Je rêve d’un théâtre polysexuel où tous les goûts et les couleurs seraient représentés, mais toujours avec la même exigence artistique. Jamel Debbouze dans la cour d’honneur ? Pourquoi pas ! Au moins, certains découvriraient ce qu’est une bête de scène ! Et puis, il apparaît comme un Arlequin moderne, d’abord politiquement, mais aussi dans son jeu, dans sa gestuelle, dans son langage… Et en plus, c’est une vedette ! Quand Vilar a fait appel à Gérard Philipe, c’était une vedette pour midinettes dans des films pas très bons…

Propos recueillis par

Rodolphe Fouano

Plus d’infos et calendrier de la tournée sur http://www.philippecaubere.fr/

Une réponse

Super article et propos recueillis.