Un Blanc au purgatoire

Par Olivier Pansieri

Les Trois Coups

Cette adaptation du roman de John Maxwell Coetzee, « Disgrâce », a tout pour déplaire. Violences, humiliations, rien ne manque à ce sombre tableau de la vie rêvée des anges déchus de l’Afrique du Sud. Puis, on se surprend à le contempler, de plus en plus remué. Quelque chose a lieu là, de l’ordre de l’universel, qui nous étreint et ne nous lâche plus.

L’histoire commence comme une de ces pièces à succès du West End : un prof blanc divorcé, désabusé, couche avec une étudiante, qui le dénonce pour harcèlement. Refusant de se défendre, David Lurie est chassé de l’université. Il trouve refuge chez sa fille Lucie, qui vit seule dans une ferme où elle garde des chiens en cages, des bêtes abandonnées par leurs propriétaires qui les avaient dressées à attaquer les Noirs. Des vestiges vivants de l’apartheid, moins cerbères qu’Érinyes, en somme.

Pour seuls voisins : une soignante de la S.P.A., qui tâche de faire mourir sans souffrance les animaux malades, et Pétrus, un fermier noir qui, petit à petit, rachète les terres des environs. Dans le roman, grâce aux aides et mesures de « discrimination positive » votées depuis l’élection de Nelson Mandela. Ici, rien si précis : Pétrus (alias Fargass Assandé, sibyllin à souhait) sourit juste. Il observe et attend, en Lopakhine de cette Cerisaie australe.

Une nuit, trois Noirs cagoulés agressent le professeur, violent sa fille, abattent les chiens et mettent le feu. « Refusant toute forme de manichéisme… », avait prévenu le metteur en scène Jean-Pierre Baro, au dessus de tout soupçon de racisme (voir sa collaboration avec Kerry James dans À vif). L’audace est aussi celle de cette œuvre difficile, subtile et profonde. Pour rester terre-à-terre, ce crime est peut-être aussi une machination pour faire vendre, à Lucie, sa ferme moins cher.

« Et si c’était l’impôt dû par la race blanche à ces populations qu’elle a terrorisées, spoliées et asservies pendant toutes ces années ? », rétorque alors la jeune femme, contre toute attente, à son père effaré, lui-même coupable d’avoir abusé de Miss Isaac, paumée au nom prophétique. Des sacrifices, à quels dieux ? Est-ce encore sa fille qui lui parle, la chair de sa chair comme on dit, ou déjà sa conscience de mâle indigne, déchu, mort en réalité ?

Titus Andronicus afrikaner

Coup de chapeau à Pierre Baux, qui parvient à rendre attachant ce vieux dandy en crise, et à Cécile Coustillac, dont le naturel fait croire à cette drôle de fille. La vérité de leurs scènes est celle d’un mauvais rêve, d’une sorte de Titus Andronicus afrikaner, à cette différence près qu’ici les fautifs seront absous : Lucie gardera l’enfant qu’elle a eu du viol, épousera son violeur ou Pétrus, qui a déjà deux femmes.

« C’est humiliant », déclare le professeur David Lurie. « Oui, c’est humiliant, lui répond Lucie. Mais c’est peut-être un bon point de départ pour recommencer. C’est peut-être ce que je dois apprendre à accepter. Repartir du sol. Sans rien. Sans atouts, sans armes, sans propriété, sans droits, sans dignité. Comme un chien. Oui, comme un chien ».

Les chiens qui sont en nous

Des blancs tombés de leurs trônes, qui errent donc désormais, perdus dans leur propre pays, en fait celui de leur âme. Excellent décor, j’allais dire, de Mathieu Lorry Dupuy, mais je me rends compte qu’il faut y associer Loïc Le Roux pour le son et Bruno Brinas pour les lumières, tant ils participent à la création de ce climat délétère dans lequel baignent nos damnés : sol de cendres, pluie, nuits d’orage, chiens qui jappent, aboient au loin, ponctuent chaque scène de leur présence.

« Ces chiens qui sont en nous », découvre Lurie en prêtant main forte à la dame de la S.P.A. (Mireille Roussel, parfaite) pour leur donner une fin digne. Sa réponse à la peur sera cette simple réplique, et non le revolver que lui tend le voisin facho, auquel Jacques Allaire prête une terrifiante densité de spectre du passé. De même, à Isaac père qui, lui aussi, fait froid dans le dos, pourtant à l’opposé sur le plan légal : l’un incarne l’autodéfense, l’autre le bon droit. C’est à peine si Lurie les voit, tant il est au-delà, en route vers une possible rédemption. À moins que ce soit vers rien.

Prix Nobel de littérature en 2003, John Maxwell Coetzee a sans doute écrit avec Disgrâce (1999) son chef-d’œuvre. Un livre à la fois politique, poétique et métaphysique, auquel cette adaptation rend hommage et justice de la plus belle façon. Les flammes de ses braséros, et de ses interprètes, brûleront encore longtemps dans nos mémoires endolories par nos propres disgrâces.

Olivier Pansieri

Disgrâce, de John Maxwell Coetzee

Adaptation : Pascal Kirsch, Jean-Pierre Baro

Spectacle créé au Théâtre de la Colline en 2016, d’après le roman Disgrâce de John Maxwell Coetzee (Éditions du Seuil, 2001)

Mise en scène : Jean-Pierre Baro

Avec : Jacques Allaire, Fargass Assandé, Pierre Baux, Simon Bellouard, Cécile Coustillac, Pauline Parigot, Sophie Richelieu, Mireille Roussel

Lumières : Bruno Brinas

Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy

Création son : Loïc Le Roux

Costumes : Majan Pochard

Assistant à la mise en scène : Amine Adjina

Durée : 2 h 20

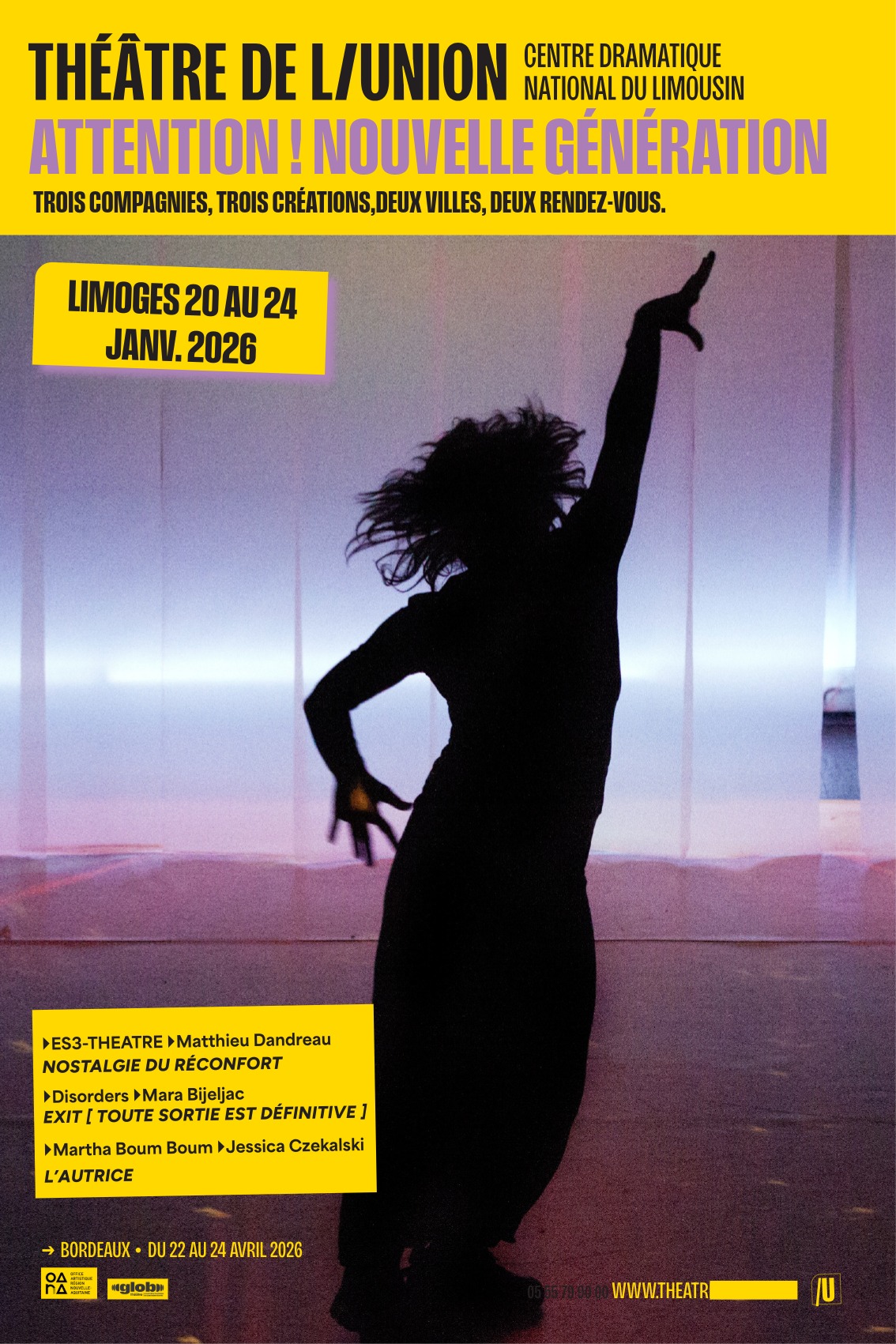

Photo © Simon Gosselin

Théâtre national de Bretagne • 1, rue Saint-Hélier • 35000 Rennes

Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 mars à 20 heures, jeudi 15 mars à 19 h 30, vendredi 16 mars à 20 heures, samedi 17 mars à 15 heures

De 11 € à 27 €

Réservations : 02 99 31 12 31

À découvrir sur Les Trois Coups :

☛ « À vif » de Kery James, Théâtre national de Bretagne à Rennes / Par Olivier Pansieri

☛ « Phèdre[s] » de Krzysztof Warlikowski, Odéon‐Théâtre de l’Europe à Paris / Par Lorène de Bonnay