Le prix d’une vie

Florence Douroux

Les Trois Coups

Remarquable plaidoyer contre la barbarie, « Ce que j’appelle oubli », de Laurent Mauvinier fait surgir le souvenir d’un homme sans défense tué pour rien. Une voix s’élève contre l’oubli, presqu’une supplique. L’adaptation de Sophie Langevin fait émerger toute la force lumineuse et désespérée de ce récit qui en appelle à l’humanité. Luc Shiltz incarne un narrateur presqu’hypnotique, accompagné par les belles créations sonores de Jorge De Moura. Une pièce coup de poing.

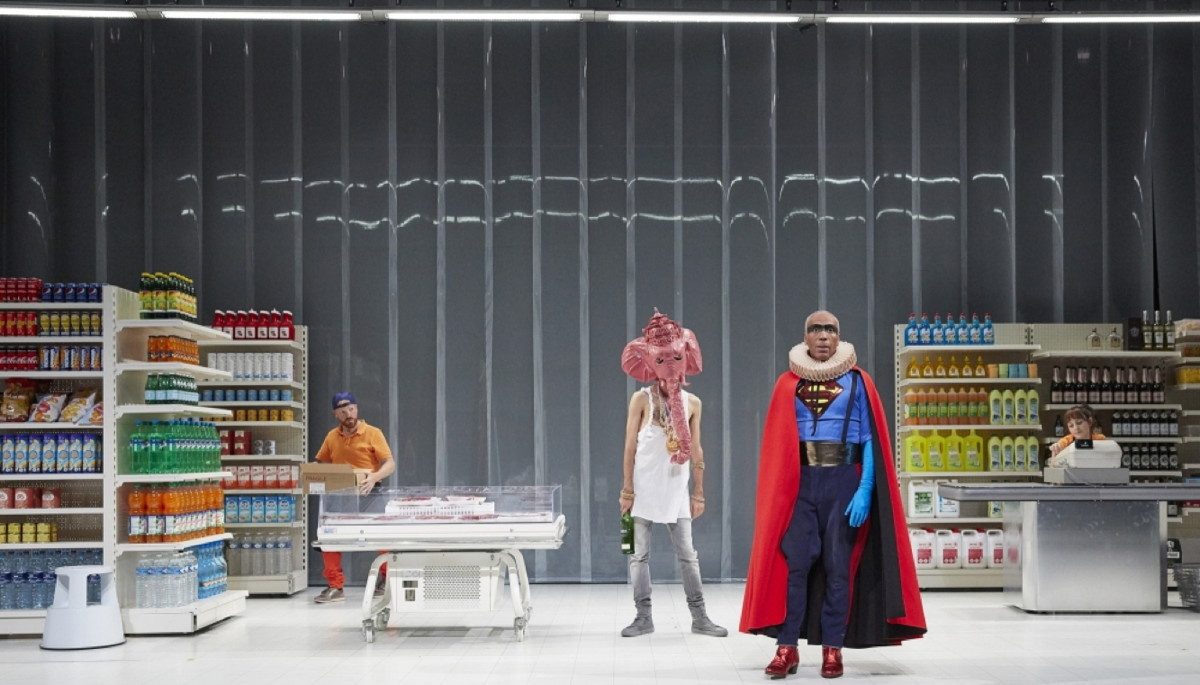

Publié en 2011, le roman porte en 4e de couverture l’indication que « cette fiction est librement inspirée d’un fait divers, survenu à Lyon, en décembre 2009 ». Dans les entrefilets des journaux de ce mois de décembre 2009, on apprend qu’un jeune homme de 25 ans est décédé à l’hôpital des suites de blessures infligées par quatre vigiles du supermarché dans lequel il volait une canette de bière. Il y est dit que le jeune homme était « particulièrement excité » et qu’il a perdu connaissance en tentant de « se dégager ».

Laurent Mauvinier a clairement expliqué son intention de ne pas « raconter » le « fait divers » de Lyon, mais d’inscrire autrement son récit. « Écrire des histoires vraies que je n’ai pas vécues, que personne n’a vécues (…) qui ressemblent à des histoires vécues mais qui n’en sont pas forcément. La vérité m’importe plus que le vécu ». Cette vérité de fiction lui permet, c’est certain, de déployer un récit puissant contre la sauvagerie du plus fort envers qui ne sait pas riposter. Sophie Langevin donne corps et âme à toute la profonde humanité de ce texte vertigineux.

Souvenir d’une mort, souvenir d’une vie

En une soixantaine de pages, l’auteur met dans la bouche d’un narrateur une longue phrase, à peine ponctuée, sans paragraphe, retraçant le meurtre gratuit d’un jeune homme buvant une bière sans l’avoir payée. L’arrivée au supermarché, l’errance dans les rayons, la soif et la main au collet par des gardiens s’amusant à rouer de coups l’innocent aux mains si peu pleines. Ils le poussent dans la remise, et le tabassent à mort. Petit à petit, esquissée par bribes, la vie d’une victime marginale apparaît : les hommes ou les femmes d’une nuit, les douches dans les gares, la famille qui le regarde, finalement, si peu, et le mépris probable d’une société préférant laisser dans l’ombre un homme « nu comme un cauchemar », au « visage crasseux ».

S’adressant au frère de la victime, le narrateur explique les coups, la souffrance et l’agonie, pour rien, une bière. Au nom de cet homme-là, il expose, intimement, « corporellement », la barbarie subie, prenant ainsi en charge la responsabilité du souvenir, comme un hommage indispensable. Une vérité décortiquée au plus près, dessinant les contours d’un homme qui allait enfin être attendu, espéré. Quelle arrogance dans la cruauté ! « Et puis voilà, quand il allait rencontrer quelqu’un, elle ou lui, quand il allait sortir de l’oubli, ce que j’appelle oubli… ». Quel est le prix de cette vie raflée ? Combien de bières volées ? Un pack de six, de douze ? Car « on ne meurt pas pour ça », dira-t-on de l’affaire.

Engrenage

Avec un rythme très personnel pour scander le récit, Luc Shiltz incarne formidablement ce « témoin » qui n’a rien vu, mais imagine. Il parle avec lenteur en détachant les mots, progressant comme on agence un par un les maillons d’une chaîne. Un engrenage se construit sous nos yeux, presque méthodiquement. Avec le ton quasi neutre de celui qui raconte sans épanchement mais avec minutie, le comédien nous fait entrer, tout de suite, dans ce long monologue, captifs d’un propos marchant en rouleau compresseur.

Dans cette sobriété de ton, chaque inflexion a un impact saisissant. « Ils vont bientôt arrêter, ils vont bientôt arrêter ça ». Le « ça » ou la violence des coups qui s’abattent. Le « ça » nous glace. Sous la houlette très adroite de la metteuse en scène, Luc Shiltz est un corps en tension, montrant dans une quasi-pénombre, les mouvements de celui qui tente l’esquive, sans se défendre. Ou jaugeant ses bourreaux, sans possibilité d’issue. Il nous semble les voir, nous aussi, surgir sans crier gare, resserrant leur étau, incontrôlables, incontrôlés.

Seuls deux rideaux de lamelles plastiques, légèrement transparents, occupent l’espace, comme ceux qui séparent les grandes surfaces de leur remise. Plastique de la morgue aussi, bien sûr. Disposés en angles, ils délimitent le lieu du meurtre et celui de la narration, le lieu de la mort et celui de la vie. Une démarcation bien menue marquant un seuil de bascule vite franchi, d’un glissement, d’un hasard ou d’une humeur. L’ombre du comédien s’y reflète dans un très beau jeu de lumières, souvent froides comme la glace, vision de ce grand corps victime ou du narrateur nous tendant le miroir.

Double voix

À cour, Jorge De Moura interprète la musique qu’il a composée pour le texte. Un sur-mesure, magnifique. « La musique offre un contrepoint, comme un manteau de neige enveloppant, d’un calme assourdissant, mais toujours proche de l’avalanche », explique-t-il. On ne saurait mieux dire. Cette musique aux influences multiples, très présente, n’est pas qu’un simple accompagnement. Elle se fait danger, menace qui rôde, insidieuse, s’accordant aux derniers souffles d’une vie qui s’amenuise. Comme surgies des profondeurs, les percussions martèlent et sourdent, caisses de résonnance lancinantes et répétitives au bord de l’explosion.

Évoquant d’abord une suffocation, les notes tenues à l’extrême par le saxophone, longues et planantes, nous font imaginer, entre autres, la ligne droite de l’encéphalogramme plat. Au-delà d’un dialogue, cette imbrication totale de la musique et du texte, toujours en échos, fait résonner une double voix, sans aucune redondance ni surcharge. Bien au contraire, Il y a là une force qui s’impose. Une puissance d’évocation imparable.

« Et ce qui est bien, aussi, c’est qu’il ne sera plus effrayé par de la peur de mourir, comme il l’était parfois, lui qui aimait se sentir vivant dans un corps, car même à l’étroit, on s’y fait bien, ce corps, avec ce qu’il peut ». Nous ne sommes pas prêts d’oublier cette voix. Ce que Laurent Mauvinier appelle oubli.

Florence Douroux

Ce que j’appelle oubli, de la cie JUNCTiO

Publication Les Éditions de Minuit

Site de la compagnie

De Laurent Mauvignier

Mise en scène : Sophie Langevin

Avec : Luc Schiltz

Composition musicale et jeu : Jorge De Moura

Durée : 1 h 15

Dès 14 ans

11 Avignon • 11, boulevard Raspail • 84000 Avignon

Du 5 au 24 juillet 2025 (relâche les 11 et 18 juillet) à 11 h 45

De 11 € à 23 €

Réservations : en ligne

Dans le cadre du Festival Off Avignon, 59e édition du 5 au 26 juillet 2025

Plus d’infos ici

À découvrir sur Les Trois Coups :

☛ « Tout mon amour », Laurent Mauvinier, par Florence Douroux

Photos : © Bohumil Kostohryz