Bernhard : l’imprécateur ironique

Par Guy Samama

Les Trois Coups

Il est, au théâtre, des moments magiques. Ils sont parfois constitués par des couples qui unissent acteur et auteur au point que leurs voix se confondent : Alain Cuny et Paul Claudel, David Warrilow et Samuel Beckett, Georges Wilson et Thomas Bernhard, Pino Micol et Edmond Rostand (« Cyrano ») ou Goldoni (Puntila dans « Arlequin serviteur de deux maîtres »). Le couple Serge Merlin-Thomas Bernhard en forme un autre, depuis plus de vingt ans.

Extinction, sous-titré Un effondrement, est un long récit testamentaire de l’écrivain autrichien en révolte, révulsé par la bêtise grimaçante, et concentrée (ce qui la rend d’autant plus ridicule), de sa famille proche, comme de ses chers compatriotes : l’Autriche, cette « maison de commerce dirigée par des pervers », où les gens les plus bas sont en haut, et où les éteigneurs, les tueurs sont à l’œuvre.

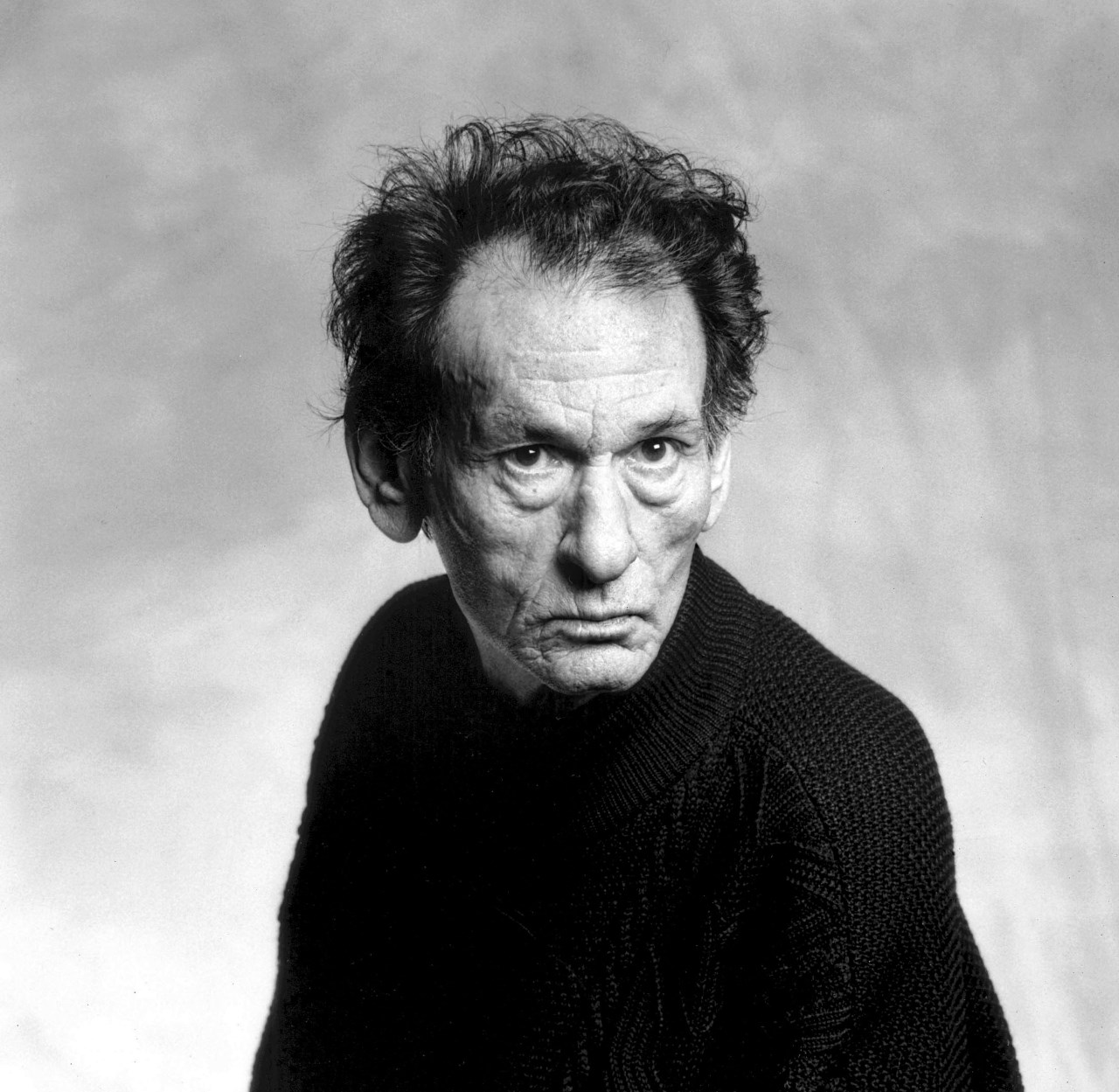

Dans une obscurité qui évoque sans doute une extinction de la culture et de l’esprit autour de lui, Serge Merlin, en chemise et pantalon noirs, s’installe à une table toute simple, presque d’écolier, éclairé seulement par quatre projecteurs. Une voix à la fois chaotique et maîtrisée, concertée, se fait entendre, improbable, du fond d’un gouffre. Commence alors un rituel, une descente chamanique dans la matérialité agressive de la langue bernhardienne : alternance musicale de mugissement et de rugissement, de dépression et d’excitation nerveuse, de silence et d’exaltation volubile ; une houle des grandes tempêtes, suivie de la menace et de la bonace des accalmies expirantes. « Qu’est-ce qu’un pays sans mer ? », interrogeait l’oncle Georg, seul épargné par la bêtise régnante, aux côtés de la poétesse Maria, grande artiste de la vie, de l’ami Zacchi et de l’élève Gambetti.

Dans un discours plein de trous, autant de trouées vers une conscience aiguë de la falsification, haché d’explosions, éructant des salves imprécatoires contre sa famille, l’Autriche, les chasseurs, le vide béant de toute culture, les évêques, les gauleiters, les SS-Obersturmbannführers marchant d’un pas cadencé, le soleil national-socialiste-catholique, Merlin-Bernhard dévide ses « pensées aberrantes », comme les qualifiait sa mère reprochant à « l’enfant le plus superflu qu’on puisse imaginer » de se réfugier constamment dans la bibliothèque, au milieu de livres : parmi d’autres, Siebenkäs de Jean-Paul, le Procès de Kafka, Amras de Thomas Bernhard, la Portugaise de Musil, Esch ou l’Anarchie, de Broch.

Télégramme : parents et Johannes morts dans un accident. Caecilia et Amelia. Composition de cette famille : les parents, soit un père agriculteur, national-socialiste ; une mère bigote, amante de l’archevêque Spadolini, l’un des plus hauts fonctionnaires du Vatican. Johannes est le frère, bel homme « insignifiant, pervers », pour qui les vaches et les cochons représentent tout, comme pour le père, et posant sur son voilier d’une manière ridicule, Caecilia et Amelia les deux sœurs, un beau-frère, mari de Caecilia, fabricant-de-bouchons-de-bouteilles-de-vin de Fribourg.

Ainsi commence pour Franz-Joseph Murau, professeur de littérature allemande, un théâtre de la mémoire, théâtre de l’ignoble, de l’innommable, de l’ignoble innommable, plongée incantatoire dans l’abjection d’une histoire de vie qui martèle le processus dérisoire, grotesque, du dépérissement. Car, si ce récit a pour titre Extinction, c’est parce que tout s’y éteint : sa famille, son temps, Wolfsegg, ce sommet natal du ridicule et de la bêtise où domine le « bon peuple catholique national-socialiste ».

Récit d’une détestation apparente, dissimulant mal une tendresse refoulée face à la violence d’une impossible filiation. La solitude est le plus terrible de tous les châtiments, et, pour finir, « être complètement seul ne signifie rien d’autre qu’être complètement fou ». « Je suis en train de décomposer et de désagréger Wolfsegg et les miens, de les anéantir, de les éteindre, et, en même temps, je me décompose moi-même, je me désagrège, je m’anéantis, je m’éteins. En réalité, je ne fais rien d’autre que me désagréger et m’éteindre, lorsque je me réveille le matin, ma première pensée est de faire cela, de travailler résolument à ma désagrégation et à mon extinction. Bientôt mon existence sera éteinte et je ne suis arrivé à rien. »

« En même temps, je me décompose moi-même… » : destruction programmée du sujet, entraînant paradoxalement la négation d’une évolution d’autrui. « Nous vivons toujours dans l’erreur que, de même que nous avons évolué, peu importe dans quel sens, les autres évoluent aussi, mais c’est là une erreur, la plupart se sont arrêtés et n’ont absolument pas évolué, ni dans un sens ni dans l’autre, ils ne sont devenus ni meilleurs ni pires, ils sont seulement devenus vieux et, par là, inintéressants au plus haut point » (p. 272 du livre). Prise de conscience d’un décalage, d’un fossé grandissant entre soi et les autres. Si bien que tout se fige autour de soi, dans une éternité ridicule : la mort.

L’image de cette éternité est présente dans cette photographie de ses parents à la gare Victoria à Londres, au moment où ils s’apprêtent à monter dans le train de Douvres. Ils portent des imperméables qu’ils viennent d’acheter chez Burberry et, accrochés au bras, des parapluies également de chez Burberry. « Comme des Continentaux typiques, ils se montrent encore plus anglais que les Anglais et font une impression grotesque. Le maintien de mon père a toujours été d’un homme qui ne peut dissimuler sa mauvaise conscience vis-à-vis du monde entier… Mon père avec sa culotte de golf vieille de trente ans… Sans cesse, il répète “Heil Hitler” avec cette culotte de golf, qui a sans doute coûté très cher, car elle est indestructible. »

Mais ce qui est sans doute le plus frappant, c’est le talent dont Serge Merlin fait preuve dans l’art du théâtre, cet art de l’exagération. « J’ai poussé mon art de l’exagération jusqu’à d’incroyables sommets. J’ai cultivé à tel point mon art de l’exagération que je puis me dire sans hésiter le plus grand artiste de l’exagération que je connaisse… Si l’on me demandait un jour tout de go ce que je suis vraiment au fond de moi-même, je ne pourrais répondre que le plus grand artiste de l’exagération que je connaisse. L’art d’exagérer est à mon sens l’art de surmonter l’existence. Plus je vieillis, plus je me réfugie dans mon art de l’exagération. Seule l’exagération rend les choses vivantes, même le risque d’être déclaré fou ne nous gêne plus quand on a pris de l’âge. »

Dans cette répétition même, dans cette emphase de la répétition, se cache à nos yeux l’essentiel de cette improbable rencontre entre le théâtre, la vie, la mémoire, le récit. L’exagération est le signe d’une souffrance. En la transformant en diagnostic ironique de la pathologie dont souffrent tous ceux qui sont dépourvus de culture et d’esprit, préférant la société d’un porc gras primé à celle de Kant, c’est-à-dire la plupart des êtres humains vivant en Autriche à cette époque, Thomas Bernhard essaie d’échapper selon nous au décalage de sa propre existence. Ce fossé le rend étranger non seulement aux autres, mais à lui-même. C’est peut-être ce qui est appelé « la folie ». Ne devrions-nous pas alors, pour cacher notre souffrance, « nous proclamer vieux fou à quarante ans au plus tard et tenter de pousser à l’extrême notre folie » ? Mais même cela pourrait ne pas être compris par des personnes très intelligentes capables d’éclater d’un rire gambettien, sous le soleil, à Rome. Le savoir ne protège de rien : il est un gouffre dans lequel l’on ne cesse de retomber. ¶

Guy Samama

Extinction, d’après Thomas Bernhard

Traduit de l’allemand par Gilberte Lambrichs, éd. Gallimard, collection « L’Imaginaire », 1990

Adaptation : Jean Torrent

Réalisation : Alain Françon et Blandine Masson

Avec l’aimable autorisation de Peter Fabjan

Interprétation : Serge Merlin

Photos : © Brigitte Enguérand

Théâtre de la Madeleine • 19, rue de Surène • 75008 Paris

Administration : 01 42 65 06 28

Location : 01 42 65 07 09, tous les jours de 11 heures à 19 heures

Métro : Madeleine (lignes 8, 12 et 14)

Bus 32, 42, 45, 94, 24

Du 9 mars 2010 au 30 mai 2010, du mardi au vendredi à 19 heures, dimanche à 18 heures

Durée : 1 heure

Prix unique : 20 €

Reprise

Théâtre de l’Œuvre • 55, rue de Clichy • 75009 Paris

Du 20 mai au 24 juin 2015

Représentations : 19 heures du mardi au vendredi et dimanche-samedi à 15 heures

Relâche les lundis

Prix des places : 28 € | 25 € | 17 € | 10 € pour les moins de 26 ans

Réservations : 01 44 53 88 88 ou 0 892 68 36 22 (0,34 € /min)

Vente en ligne : http://www.theatredeloeuvre.fr/ ou http://www.fnac.com/