Le livret d’opéra, libre objet littéraire

On peut être lecteur amoureux convaincu de la puissance du mot juste ou employé avec talent, on peut être curieux, assoiffé et insatiable ; lire à tire-larigot, du paquet de céréales à la notice détaillée d’une absurde pièce en porcelaine de Sèvres en passant par les genres littéraires les plus variés et loufoques, expérimentaux ou lourds d’un classicisme en germe ; on peut effeuiller, éplucher, faire tournoyer toutes les pages imprimées ou manuscrites avec un égal appétit ; on peut tout cela, et n’avoir jamais posé ses yeux sur ces œuvres secrètes que sont les livrets d’opéra. Lettres de noblesse conquises par Da Ponte, ce genre – si tant est qu’il en soit un, n’est-il pas plutôt et simplement une pratique ? – semble essayer très sérieusement de se faire bien plus petit qu’il ne l’est. Discret, voire invisible, sur les tables de librairies, fantôme entre les pages des revues littéraires…

Pourtant, nombreux sont les écrivains de talent qui s’emparent de cette forme si merveilleusement libre. Car qu’est-ce qu’un livret d’opéra ? Est-il autre chose qu’un nom usuel ? Connaît-il des règles d’expression ? Force est de constater que nous en savons bien peu. On peut questionner l’édition elle-même : s’il est d’usage de distribuer un résumé de l’action aux spectateurs lors des représentations, il est tout à fait récent que des livrets soient publiés pour leurs qualités littéraires – qui plus est par des maisons qui n’ont que peu de choses à faire avec cet art dit « total » qu’est l’opéra. En revanche, on peut relever que ces éditeurs sont pour la majorité des éditeurs de théâtre et les auteurs, des dramaturges. Alors, ne pourrait-on voir dans le livret d’opéra cet espace de liberté d’expérimentation de formes, ce laboratoire capitonné pour des auteurs et un théâtre aux normes littéraires plus rigides ? Ne tirerait-il pas sa puissance et sa profondeur d’être cet objet littéraire non identifié, non catalogué, jouant de l’invisibilité et choisissant ainsi à son gré de suivre ou de transgresser ?

Lise Facchin

Sous la colline, les « rats »…

À travers les âges, les légendes se réécrivent, les sorcières et les bourreaux prennent d’autres formes, les peurs des peuples muent, et les vérités qui dérangent se déguisent. Ou pas.

De la légende allemande du xiiie siècle, le Joueur de flûte de Hamelin, il y a de nombreuses réécritures, depuis le conte des frères Grimm jusqu’au film de Jacques Demy (The Pied Piper). Pétrie de références bibliques et de stéréotypes présents dans l’imaginaire collectif, cette légende perdure indéniablement. Force est de constater que pour Martin Crimp aussi, les rats existent.

Into the Little Hill aurait pu s’appeler Au fond du terrier tant le monde qui y est décrit est sombre. Nous ne sommes pas au-dessus de la colline, nous sommes à l’intérieur, dans la caverne où habitent les rats. À l’hymne d’une foule apeurée dans lequel étranger rime avec danger, répond le grand air du Ministre rassurant, leitmotiv annonçant le thème de la politique sécuritaire et du repli sur soi que la foule développe à l’unisson, telle une horde de rats affamés. Mais qui sont les rats ?

Sous la colline de l’imaginaire collectif

« Le rat est notre ami » 1 dit le Ministre, mais « un rat ne fait que voler, un rat n’est pas humain » 2 répond par ailleurs une mère à son enfant… Au regard de l’histoire et de ses heures sombres, la référence est cinglante ; c’est le « raton » d’origine maghrébine, le juif, le pauvre, le différent, le dérangeant, l’exclu porteur de la peste… À l’ouverture de la pièce, le rongeur est cet ennemi dont il faut débarrasser la ville coûte que coûte.

La réponse à la foule en panique est immédiate, médiatique et consensuelle. Le Ministre en campagne déclare à ses potentiels électeurs : « Nous respectons toutes les croyances » 3. Cet homme-là, semble-t-il, fait preuve de réflexion et de tolérance contrairement aux indésirables dont il est question… Mais il y a les choses qu’il dit au monde, et celles auxquelles il songe – sa vie publique, politique, et sa vie privée. Magie de l’opéra : même ce qui se pense est chanté très fort. Talent de l’auteur aussi puisqu’il déploie différents registres du discours du politicien en incluant dans ses répliques les descriptions de ses propres actions : « exterminer les rats – assurer ma réélection, sourit le ministre, et je double la somme » 4.

S’inspirant de la stigmatisation actuelle de certaines populations, cette réécriture contemporaine fait vaciller la figure de l’homme politique. Car si la cohabitation n’est plus menacée par un danger sanitaire (la peste) comme dans la légende, elle est aujourd’hui au cœur du jeu électoral. La critique est claire : si dans le lieu où nous résidons, « dans l’ombre de la petite colline » 5, chacun peut vivre en paix pourvu que les rats n’y soient plus, alors immigration rime avec dératisation, élection avec corruption. Dans cette œuvre, seuls les enfants semblent questionner ce qui se joue, disparaissant avec les rats, et laissant dans le noir ceux qui les chassent.

« Texte pour musique »

Dans sa version originale, en anglais, comme dans sa version française 6, l’écriture est simple, c’est-à-dire moderne et accessible, proche d’un théâtre du quotidien. Comme l’auteur le précise, il s’agit d’un « texte pour musique ». Cela étant, l’intensité dramatique est saisissante. L’action est courte, sur un fil, tendue. Aux grands tableaux de chœur succèdent des duos, plus intimes, celui du Ministre et de l’Étranger, ou de la Mère et l’Enfant. Possible réflexion métaphorique sur la lumière, les habitants de la petite ville sombrent dans une ténébreuse confusion à force de porter leur haine au grand jour. Un seul personnage est clairvoyant : l’Étranger, « un homme sans yeux, sans nez, sans oreilles » 7. Il incarne ce joueur de flûte de Hamelin qui semble nous poser la question : « À quel monde rêvez-vous d’appartenir ? ». « La terre – dit l’homme – a la forme que lui confère ma musique : le choix vous appartient » 8. Le Ministre ne répond pas à cela tant il a perdu le sens des choses, et dans la scène iv, on peut entendre en chant choral funèbre l’obsolescence de la parole politique.

Le texte n’est pas versifié comme dans un livret classique, mais il sonne grâce à un jeu intelligent, une confection déjà presque musicale de la répartition des répliques des personnages. On touche là une finesse d’écriture structurelle, permettant à un personnage-entité d’être chanté par plusieurs et vice versa. Libre au compositeur, à l’interprète, d’organiser ces échanges et leurs incarnations. À la lecture, c’est au préalable un rythme, une musique…

« Et plus nous creusons profondément, plus sa musique devient éblouissante » 9.

La peur de l’autre, de l’étranger, la peur de ce que l’on découvre si l’on sort de sa tanière, de son territoire. Sur ces refrains dissonants, tant rabâchés qu’ils sont imperceptibles, Martin Crimp érige sa montagne critique. Il baisse les lumières, et noircit le tableau du réel, pour nous faire entendre, tout bas, comme ultime chant d’espoir, une comptine que l’on murmure à un enfant : « Tom, he was a piper’s son / […] / And all the tune that he could play / Was “Over the hills and far away” ». Ritournelle classique du répertoire anglophone de l’enfance et clin d’œil gracieux à Benjamin Britten 10, c’est une invitation au voyage sur quelques notes de musique que les petits, eux, savent encore chanter et deviner une lueur dans les profondeurs. Martin Crimp écrit, pour la musique, sur cette faible lumière que l’on aperçoit en suivant les rats. ¶

Michael Martin-Badier / Samuel Landat

- Into the Little Hill, page 11.

- Ibidem, p. 25.

- Ibidem, p. 11.

- Ibidem, p. 19.

- Ibidem, p. 9.

- Dont Philippe Djian assure la traduction.

- Into the Little Hill, p. 15.

- Ibidem, p. 17.

- Ibidem, p. 43.

- « Tom, le fils du joueur de flûte, ne connaît qu’un air, “Au-delà des collines et plus loin encore” », chanté par les Enfants dans l’opéra de Benjamin Britten le Tour d’écrou (1954) [lire ici, ici et ici].

Into the Little Hill, de Martin Crimp

Traduction française de Philippe Djian

L’Arche éditeur, Paris, 2006

81 pages, 9 €

http://www.arche-editeur.com/publications-catalogue.php?livre=451

Captation de la première à l’Opéra-Bastille :

http://www.youtube.com/watch?v=vJQ96uag1IM

Martin Crimp à La Colline :

http://www.colline.fr/fr/spectacle/la-ville

En écho au texte :

Survivance des lucioles, de Georges Didi-Huberman, éditions de Minuit, Paris, 2009

http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=2627

« Le pus de l’Église »

« Maudits les Innocents », de Laurent Gaudé, nous rappelle que les soulèvements populaires sont vains lorsque le pouvoir n’a à cœur que de maintenir son autorité. Une marche vers l’échafaud éprouvante, superbement mise en mots par un dramaturge à la plume-lame de rasoir.

Au beau milieu de la nuit, un petit garçon de six ans se lève pour sortir et scruter l’horizon. Un soir, après une rude journée de travail aux champs, une fillette prend un chemin de traverse et s’éloigne. Immobile en haut d’une colline, elle regarde au loin. Partout dans la campagne, ils sont des milliers d’enfants à se mettre spontanément en route vers Jérusalem pour la délivrer de l’invasion des Maures et restaurer le christianisme. Le pape Innocent III, y voyant son pouvoir malmené, décide d’interdire cette marche en envoyant un peloton de soldats les intimider. À leur tête, Jean Croisé, témoin et acteur de la barbarie des croisades, rebrousse devant leur fanatisme : « Le monde va mourir d’engendrer des enfants qui marchent avec ferveur vers la mort » 1. L’issue fatale, le massacre de la jeune troupe, dictée par le saint-père lui-même, pose la question de l’extrémisme religieux et de l’autoritarisme.

L’auteur s’appuie sur ce fait historique méconnu de tous : la « croisade des enfants » qui eut lieu en 1212. Il le remet en lumière en produisant ce court mais très intense livret d’opéra. En quatre actes, nous assistons à la démonstration de la monstrueuse suprématie du pouvoir d’un homme face à son propre groupe de fidèles, ici constitué d’enfants. Et c’est d’autant plus impressionnant que l’écrivain manie suffisamment bien l’anachronisme pour que l’on s’identifie très vite aux petits protagonistes.

Un conte sombre

Laurent Gaudé semble tout d’abord poser les fondations du drame de façon manichéenne. D’emblée, le simple fait que les protagonistes soient des enfants influence notre jugement et nous rallie à leur cause. Le grand méchant de l’histoire, c’est le pape. Blessé dans son orgueil, il ira jusqu’à organiser l’assassinat des enfants. Si le début de la pièce est si limpide, ce n’est que pour mieux suggérer au lecteur que les enfants et le pape ont en fait le même visage, celui du fanatisme religieux.

Tour à tour, les personnages sont conteurs et acteurs de la tragédie, et ce jusque dans les dialogues : « Mère 2. Revenez ! — Les Enfants. Personne ne se retourne. — Mère 3. Revenez ! — Les Enfants. Ne pleurez pas, mères. » 2. C’est ainsi que le texte ne comporte quasiment pas de didascalies qui d’ordinaire permettent au lecteur de s’armer de recul. Ici, aucune chance pour lui de se réfugier derrière son statut d’observateur, car l’écriture est d’une densité telle qu’elle donne un rythme très cadencé, celui de la marche dont il fait désormais partie.

Jean Croisé est cet observateur que nous ne sommes plus. Il voit dans cette marche la puissance d’une véritable croisade et s’attire les foudres du pape en lui suggérant d’occuper la tête du cortège : « Toute l’Église devrait marcher derrière les Innocents. Je dis qu’ils ont même visage Mais c’est pour dire même maladie Je le crie à l’aube. Ils me torturent pour que je me taise […] J’ai vu les enfants Et c’est le pus de l’Église. » 3. Le constat est sans appel : nul espoir pour ces enfants dont le chemin mène inexorablement dans les bras de la Camarde. Le texte se poursuit donc, entraînant son lot de questions : la mort des enfants renforcera-t-elle les croyances religieuses ? Jean Croisé n’aurait-il pas mieux fait de prendre lui-même la tête du cortège ? Aurait-il réussi à sauver les enfants de la mort ? Par quel moyen ? Qu’a-t-il réellement vu ? Serait-il en train de nous dire que toute forme d’autorité comporte le fanatisme ?

Bénie soit la musique

Avec beaucoup d’habileté, Laurent Gaudé nous confronte au fanatisme religieux, et c’est éprouvant. D’une part, les assassins eux-mêmes sont témoins de l’aveuglement des enfants : « Est-ce qu’ils ne comprennent pas que nos sourires sentent le sang ? » 5. Et, d’autre part, ce sont les enfants qui, de l’au-delà, diront les derniers mots du livret. Ils se questionnent, apaisés mais conscients de leur folie. On comprend qu’il était donc nécessaire pour eux d’aller jusqu’à la mort. Se savaient-ils perdus ? Laurent Gaudé semble affirmer dans ces pages que le sectarisme religieux est une maladie incurable et mortelle, en mettant en scène un groupe d’enfants, évocation la plus universelle de l’innocence. Par ailleurs, il nous contraint à assister, impuissants, à ce qui demeure malgré tout le summum de l’immoralité : l’assassinat d’enfants.

On se demande alors où se situe la limite morale… Le style est beau, trop beau, et c’en est presque dérangeant tant le sujet est grave. Avec de superbes images décrivant les fidèles fanatiques avançant comme « aimantés par la mer » 4, on se délecte des mots de Laurent Gaudé. Mais c’est un plaisir douloureux lorsqu’il s’agit à la fois de l’extermination d’un groupe d’enfants et de la question terrifiante de l’extrêmisme religieux. Le texte enrobé par la musique épargnera peut-être plus ses spectateurs que ses lecteurs. ¶

Lou Delville / Vincent Croguennec

- Maudits les Innocents, de Laurent Gaudé, p. 39.

- Ibidem, p. 25.

- Ibidem, p. 38.

- Ibidem, p. 25.

- Ibidem, p. 41.

Maudits les Innocents, de Laurent Gaudé

Actes Sud-Papiers, Paris, 2014

22 pages, 12 €

logo Actes Sud-Papiers lien dessous

http://www.actes-sud.fr/catalogue/pieces/daral-shaga-suivi-de-maudits-les-innocents

À l’Opéra de Paris du 13 au 19 décembre 2014

https://www.operadeparis.fr/saison-2014-2015/atelier-lyrique/maudits-les-innocents

Siegfried doit-il chanter

pour être écouté ?

Dans son livret d’opéra, « Siegfried, nocturne », Olivier Py développe une langue à l’intersection entre la poésie, l’écriture de l’intime et le genre de l’essai. Singulière façon d’aborder le chant lyrique.

Dans un paysage en ruine suite aux destructions de la guerre de masse et à la Shoah, un Siegfried moderne transformé en surhomme déchu observe les déboires du monde industrialisé. En quête du Rhin perdu, il constate la « victoire de la mort » sur toute possibilité de renaissance artistique et politique. Pour porter ce long monologue, dont le thème prend parfois des allures de thèse, l’écriture d’Olivier Py déploie un certain lyrisme dont il est à supposer qu’il facilite la transition vers la forme chantée. Les répétitions de formules marquantes – notamment cette phrase initiale guidant l’ensemble du texte « Je veux revoir le fleuve » 1 –, les expressions à valeur de slogan poétique, les questions rhétoriques, sont peut-être en effet le moyen d’impliquer si fortement celui qui s’emparera du texte que le passage au chant paraîtra plus évident.

La prose d’Olivier Py se développe par ailleurs de façon assez fluide. Ses phrases longues entrecoupées de virgules, où affleurent quelques alexandrins, n’imposent pas particulièrement de cadence, mais laissent libre cours aux exigences de la composition contemporaine toujours fortement marquée par l’atonalité et les rythmes sériels. Pour autant, si cette œuvre est écrite pour le chant, cela semble dû à des raisons symboliques, voire idéologiques : peut-on encore entendre le discours de Siegfried ou doit-il le chanter pour être écouté ?

Une étrange et impérieuse nécessité donnée au chant

À l’origine de cet opéra, un paradoxe : Siegfried ne peut plus être entendu depuis que « le monde est sourd » 2. À plusieurs reprises, il affirme ainsi que d’autres bruits « couvrent [s]a voix » 3. Ce qu’il exprime a beau tenir de la prophétie, plus personne ne peut accéder à ses paroles ni même le voir. Il y aurait alors nécessité à chanter pour signifier la douleur suscitée par cet échec. Un doute torture en effet le héros : la mise à mort du dragon, à laquelle il a employé la première partie de son existence, est peut-être source de la décadence du monde qu’il observe avec impuissance. Son isolement face à ce constat est sans remède, et l’opéra tiré de ces réflexions se voit donc voué à être confiné dans un solo prolongé. Si cette section mélodique est d’ordinaire le moment où un personnage se retire pour formuler ses dilemmes, ses sentiments et les difficultés qu’il rencontre, elle recouvre ici l’ensemble de l’œuvre, puisque Siegfried n’a « plus d’autre voix que [s]a voix intérieure » 4.

Bien que ce texte provienne d’une commande dirigée explicitement vers l’opéra, on pourrait alors imaginer qu’il fasse aussi bien l’objet d’une cantate ou d’un oratorio. Mais une caractéristique forte de Siegfried, nocturne en dissuade : la puissance des images convoquées semble requérir une mise en scène.

Du monologue à l’art total

Les parallèles tissés par l’auteur entre le sujet mythologique abordé et le thème religieux – le Christ marchant sur l’eau, par exemple 5 –, tout comme les facilités qu’il y aurait à départager certains fragments en chants et récitatifs, sont familiers de l’oratorio. Cependant, un élément fait davantage pencher l’adaptation musicale de cette œuvre en faveur du livret d’opéra : l’émergence d’une mise en scène au sein même du texte. En effet, certains passages apparaissent comme de vraies didascalies internes : « Quant à la lumière, c’est comme un crépuscule solide dans lequel l’iris voit trembler des nuances de violet et de bleu, les couleurs complémentaires du feu. / Je prends une poignée de terre et je l’enfonce dans ma bouche » 6. De même, l’évocation des ruines amoncelées dans cette obscurité chérie par les romantiques élabore des images puissantes qui appellent sans hésitation la mise en scène. Le titre lui-même et le nom du héros choisis suggèrent par ailleurs une sorte de filiation avec l’opéra romantique, et notamment la volonté qui en est issue, une fois les salles éteintes, d’agrémenter le plaisir musical d’une composition visuelle marquante.

Partant d’une prise de parole qui pourrait s’apparenter au monologue intérieur romanesque tout en déployant par moments des qualités argumentatives, Siegfried, nocturne trace un chemin lisible entre l’art oratoire, le chant, et l’inclusion d’un texte dans un spectacle total où les images ont presque autant leur rôle à jouer que la musique. En effet, si cette écriture pourrait éventuellement faire l’objet d’un autre traitement que l’adaptation pour l’opéra, ses velléités lyriques et scéniques paraissent indéniables.

Reste à savoir si le fond du texte est assez clair pour ne pas se laisser obscurcir par la musique, et si un opéra construit sur le solo d’un unique chanteur est recevable pour le public. ¶

Florence Verney / Frédéric Chaume

- Siegfried, nocturne, d’Olivier Py, Actes Sud, coll. « Un endroit où aller », Paris, 2013, p. 1 et suivantes.

- Ibidem, p. 15.

- Ibidem, p. 15.

- Ibidem, p. 16.

- Ibidem, p. 63.

- Ibidem, p. 38.

Siegfried, nocturne, d’Olivier Py

Actes Sud, coll. « Un endroit où aller », Paris, 2013

80 pages, 10 €

http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/siegfried-nocturne

À propos de l’auteur : http://www.actes-sud.fr/contributeurs/py-olivier

Autour de l’ouvrage : http://www.comedie.ch/spectacle/siegfried-nocturne

http://www.lacauselitteraire.fr/siegfried-nocturne-olivier-py

Pomme, pomme, pomme, pomme

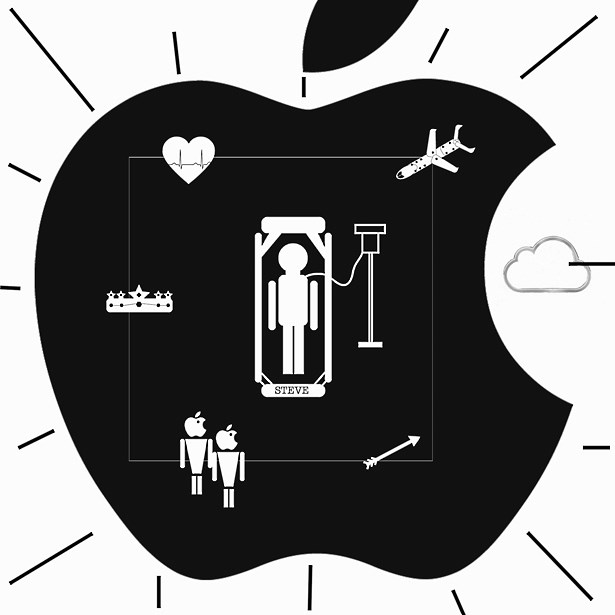

Dans « Steve Five (King Different) », Fabrice Melquiot déchaîne sa lyre pour chanter l’épopée d’Apple et croquer Steve Jobs en héros shakespearien.

Ceux qui s’attendent à une biographie épique de l’inventeur de la célèbre Pomme seront déçus. La mort de ce génial anticonformiste, emporté jeune par un cancer du pancréas, a en son temps, inspiré son lot d’œuvres commémoratives et autres biopics de circonstance 1. Non, c’est bien un livret d’opéra que le lecteur a entre les mains, et cette forme surprend, évidemment, à propos d’un V.I.P. du C.A.C. 40.

Le personnage de Steve entre en scène avec les autres protagonistes, le Cancer et Billy Budd Heart-attack : un peu facile, non ? Puis le chorus des « Apple Men », après avoir entendu Steve expliquer qu’il allait devoir se débarrasser des improductifs, se voit obligé de licencier Steve lui-même, procédé de l’arroseur arrosé qui sent le déjà-mille-fois-vu. Facilité encore. Peut-être la musique rachètera-t-elle l’ensemble ? Va pour l’opéra, tant pis si le texte ne tourne pas très rond. Mais, tout de même, en faisant chanter Strawberry Fields Forever en version intégrale par le Cancer, l’auteur tutoie le n’importe‑quoi.

Et pourtant – car on l’aura deviné, il y a un « pourtant » –, quelque chose de follement savoureux excite la gourmandise du lecteur au fil des pages. La poésie d’abord, celle du numérique. Poésie incongrue, inouïe, presque blasphématoire pour nous autres lecteurs passionnés de livres en papier, vieux grognards obtus contre l’Ordinateur – avec O majuscule comme on met un grand S à Satan. Nous, parents âgés d’enfants terribles avec leurs gris-gris en i (iPod, iPad, iPhone, aïe aïe aïe). Scoop du jour : il y a de la poésie dans Apple ; il y a de l’Apple dans la poésie. C’est ce que nous dit Steve dans le joli distique du 24e tableau :

« J’ai inventé

L’intrus familier » 2.

Bien dit, monsieur Melquiot. Encore mieux dit, le développement de la même idée dans ces quelques lignes, si bien trouvées qu’elles ont d’ailleurs été choisies pour la 4e de couverture :

« Apple

Est entré chez

Chacun

Dans les esprits

Dans les rues

Les conversations les chambres

Les déclarations d’amour et de

Guerre » 3.

Franchement bien trouvé. Sexy finalement, cette pomme… Elle fait penser à la Pink Lady, cet hybride des années 1970 qui, dopé par le marketing des années 2000, est venu relooker l’image du fruit le plus banal du panier de la ménagère. Un peu comme Jobs transforma l’engin métallisé, technique, ennuyeux, qu’était avant lui l’ordinateur, en objet transitionnel, à la limite du sex toy.

Quand l’épopée arrache le quotidien à sa vulgarité

Il y a bien de l’épopée dans ce livret, sans publicité mensongère, parce que l’auteur, nonobstant son langage de prospectus marketing ou de fanzine pour vieux ados, a le sens de l’histoire. On en a le sentiment lorsque le Cancer dresse une chronologie de la vie de Steve : homme arrivé après la bataille, cheveux longs quand les hippies ont commencé à couper les leurs, « né pour la révolution d’après, chiot de cristal accouché dans les ruines fumantes des grandes raisons d’être ensemble » 4.

On apprécie ensuite l’érudition inattendue de Fabrice Melquiot, qui choisit de faire croiser la route de Steve Jobs par celle du roi Henry V, stratège victorieux grâce à ses archers 5. Trouvaille intéressante que cette rencontre entre deux gagneurs de batailles que tout rapproche en dépit du chaos des thèmes et des époques, compacté dans la formule : « dans l’air climatisé se promenait la guerre ». J’emploie à dessein l’affreux verbe compacter parce que, en fin de compte, le mode opératoire de cet auteur procède du retraitement. Il connaît très bien son Moyen Âge, mais il se contente d’en recycler les débris comme autant de prétextes à la récup’ chic, au détournement choc. Un exemple : à l’aube des Temps modernes, la notion de double corps du roi (corps physique et corps politique) apparaît dans la littérature des choses de l’État. Fabrice Melquiot s’empare de cette idée et, abracadabra !, met en scène Steve Jobs inventant un troisième corps du roi, corps numérisé qui échapperait définitivement à la mort. Ça n’explique rien, ce n’est pas narratif, mais c’est joli. En somme, le livret de cet opéra tout de guingois est bon là où on ne l’attend pas, décevant peut-être sur les points attendus, bourré de défauts, mais, comme aurait dit Steve « insanely cool ». ¶

Élisabeth Hennebert / Oscar Viguier

- On pourra voir Jobs, film réalisé par Joshua Michael Stern sur un scénario de Matt Whiteley, sorti en 2013, éreinté par la critique et que, personnellement, j’ai trouvé passionnant et visuellement très agréable ou lire la biographie de 668 pages, Steve Jobs, du journaliste Walter Isaacson, traduction française parue chez Jean‑Claude Lattès en 2011.

- Steve Five (King Different), de Fabrice Melquiot, L’Arche, 2014, p. 73.

- Ibidem, p. 62.

- Ibidem, p. 30-31.

- Le personnage du roi Henry V qui justifie le titre de l’œuvre (le five et le king sont pour Henry V, le Steve et la maxime entre parenthèses sont pour Jobs inventeur du « Think different ») n’entre en scène qu’au 17e tableau, à la page 52. Dommage.

Steve Five (King Different) suivi de Pearl, de Fabrice Melquiot

L’Arche, 2014, I.S.B.N. 978-2-85181-831-7

137 pages, 15 €

http://www.arche-editeur.com/publications-catalogue.php?recueil=219

L’opéra de chambre Steve Five (King Different) a été créé dans une mise en scène de Roland Auzet le 14 mars 2014 au Théâtre de la Renaissance à Oullins dans le cadre de la biennale Musiques en scène.