Hugo s’amuse

Par Sarah Elghazi

Les Trois Coups

Un hiver glacial et enneigé des années 1820, à Paris. Terrés dans un appartement sinistre, Zucchimo, un vieil homme ruiné, sa fille et sa petite-fille attendent le coup de grâce : la parade des huissiers venant saisir les meubles. Un homme d’affaires et de magouilles, Rousseline, dégoulinant de suffisance, connaît la vérité sur cette affaire et a donc le pouvoir de rétablir la dignité de la famille. Las, il préfère les faire chanter pour obtenir de force la main de Cyprienne, la jeune fille, promise à un commis de banque trop fauché pour l’épouser…

Au secours, me direz-vous, on nage en plein mélodrame ! Mais si c’est Victor Hugo qui tire les ficelles, rien n’est jamais tout blanc ou tout noir, la richesse des situations naît de leur ambiguïté. Après avoir lu la pièce, François‑Victor Hugo aurait d’ailleurs dit de son père, alors en exil, qu’il l’imaginait très bien « écrivant Mille francs à son pupitre de Guernesey, pleurant d’un œil et riant de l’autre ». Ainsi, au cœur du désespoir, et comme un cheveu sur la soupe, surgit Glapieu, bandit au grand cœur, repris de justice philosophe, monte-en-l’air anarchiste, aux manières sans fard et au langage fleuri… Traqué par la police, il trouve refuge dans une alcôve pendant la saisie. Oreille invisible, il entend le piège se refermer, en toute légalité, sur la famille aux abois, et décide tout à trac de faire justice lui‑même.

Mille francs de récompense est donc d’abord une histoire morale. Qui ne défend pas, vous l’aurez compris, les bonnes mœurs en vigueur de ce temps et du nôtre, mais la morale hugolienne, humaine, universelle, qui peut se résumer en trois mots : amour, justice, liberté. C’est un manifeste contre l’âpreté des banquiers, l’individualisme grandissant et le capitalisme financier, qui commence à entrer dans les mœurs, à devenir la norme économique, dans les années 1820. Laurent Pelly, directeur du Théâtre national de Toulouse, aurait tort de se priver de faire le lien avec notre époque actuelle, car c’est bien pendant cette période postrévolutionnaire que le cynisme contemporain prend sa source ; sans les costumes et sans les allusions à Napoléon et aux Bourbons, on s’y croirait. Qui se souvient aujourd’hui que l’auteur du slogan soixante-huitard « Police partout, justice nulle part »… c’est Hugo lui‑même ?

L’espace est ici particulièrement signifiant

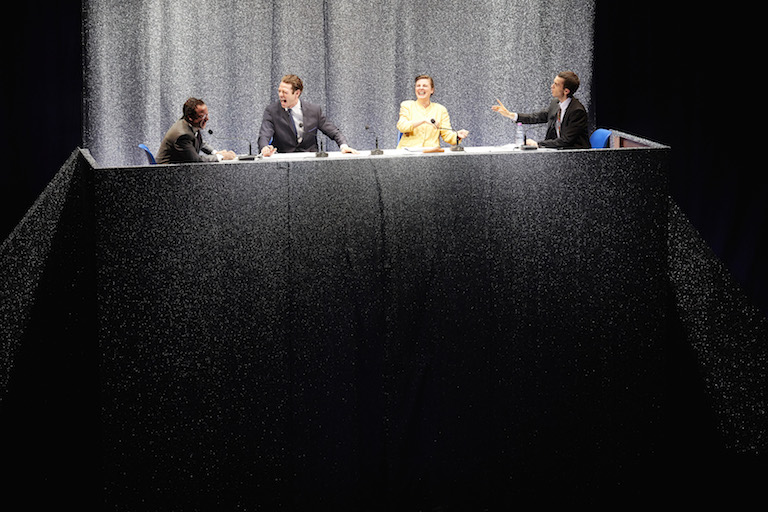

Heureusement pour nous, Hugo, secondé ici par Laurent Pelly, a donc fait le choix de confier la portée subversive de la pièce au pouvoir du rire. Le comique de situation vient en grande partie du décalage, de la distance instaurée par le texte et la mise en scène entre le mélodrame, surjoué par la famille désargentée, et le burlesque, porté en grande partie par le personnage de Glapieu. On rit, surtout vers la fin, quand ce décalage atteint un degré quasi surréaliste. Le découpage, le morcellement de l’espace est ici particulièrement signifiant. À cet égard, le premier acte emprunte beaucoup à l’univers du cinéma muet. Le maquillage est expressionniste, les personnages se déplacent, s’expriment de manière fantomatique au sein d’un espace en contre-jour, représentant l’appartement vétuste, creux, sans épaisseur, plein de courants d’air, de recoins, et d’endroits propres au secret – car Hugo s’amuse : ses antihéros sont ruinés, mais aussi usurpateurs d’identité, fille-mère, accros au jeu, père indigne…

Le deuxième acte, où va se nouer l’intrigue, reconstitue un coin de rue sur les bords de Seine, avec l’entrée d’un bal, lieu de jeu et de mystère, flanqué – ça ne s’invente pas – d’une boutique de location de costumes… Le troisième acte nous introduit dans le bureau de Puencarral, riche banquier porteur lui aussi d’un lourd secret familial : beaux volumes, couleurs vives, mais lieu solitaire cerné par la neige, lieu irrégulier qui verra l’introduction d’un nouveau quiproquo. Enfin, le quatrième acte, où vont se résoudre les énigmes et se rassembler la famille, prend place dans un palais de justice : espace en deux dimensions, métallique, insensible, impraticable… et auquel Glapieu ne veut rien devoir.

Il n’y a donc pas vraiment d’unité scénographique dans cette pièce, comme il n’y a pas de genre déterminé, d’identité fixe, ou de modèle assené qu’on est forcé de suivre. Parfaites illustrations de cette idée, les personnages ont presque tous une face cachée, dont ils jouent sur un registre burlesque. Seules les deux actrices, et c’est dommage, ne disposent que de l’expression pénible du mélodrame, sans la distanciation qui fait l’intérêt des autres prises de parole. Certes, à cette époque, les femmes ne se sont pas encore affranchies de leur statut de victime, mais ce n’est hélas pas la mise en scène, parfois trop caricaturale envers elles, qui le leur permet. ¶

Sarah Elghazi

Mille francs de récompense, de Victor Hugo

Mise en scène : Laurent Pelly

Dramaturgie : Agathe Mélinand

Avec : Vincent Bramouillé, Christine Brücher, Emmanuel Daumas, Rémi Gibier, Benjamin Hubert, Jérôme Huguet, Pascal Lambert, Laurent Meininger, Jean‑Benoît Terral, Émilie Vaudou

Avec la participation de Pierre Bourel dans le rôle de l’Afficheur, François Bombaglia dans le rôle du Fripier et de Eckhard Weber dans le rôle d’un recors et d’un gendarme

Assistante à la mise en scène : Sabrina Ahmed

Scénographie : Chantal Thomas

Assistante à la scénographie : Isabelle Girard‑Donnat

Costumes : Laurent Pelly

Assistante aux costumes : Marie La Rocca

Lumières : Joël Adam

Son : Aline Loustalot

Maquillages, coiffures : Suzanne Pisteur

Perruques : Pierre Traquet

Masques : Jean‑Pierre Belin

Photo : © P. Garat / Odessa D.S.C.

Production : T.N.T.-Théâtre national de Toulouse – Midi‑Pyrénées

Théâtre du Nord • 4, place du Général‑de‑Gaulle • 59026 Lille

Réservations : 03 20 14 24 24, de 13 heures à 18 h 30

Du 6 au 16 octobre 2010 à 20 heures, sauf le jeudi à 19 heures et le dimanche à 16 heures

Durée : 3 h 15, entracte compris

23 € | 20 € | 16 € | 10 € | 7 €