Hop hop hop !

Par Léna Martinelli

Les Trois Coups

Vous avez dit Break ? Popping ? Voguing ? Krump ? La journaliste Rosita Boisseau et le photographe Laurent Philippe publient, aux Nouvelles Éditions La Scala, le livre qui manquait sur le hip hop, un mouvement devenu un pan important du spectacle vivant. Hop hop hop, on saute de joie !

On peut désormais tout savoir (ou presque !) sur ce mouvement artistique majeur. Les cinq chapitres qui le composent se focalisent sur l’histoire française de la communauté, relèvent l’importance du collectif, insistent sur les battles, interrogent la place des femmes et enfin concluent sur la pluralité des styles et leurs métamorphoses. On y rencontre aussi les principaux acteurs, dont les apports respectifs ressortent bien.

Un sacré phénomène !

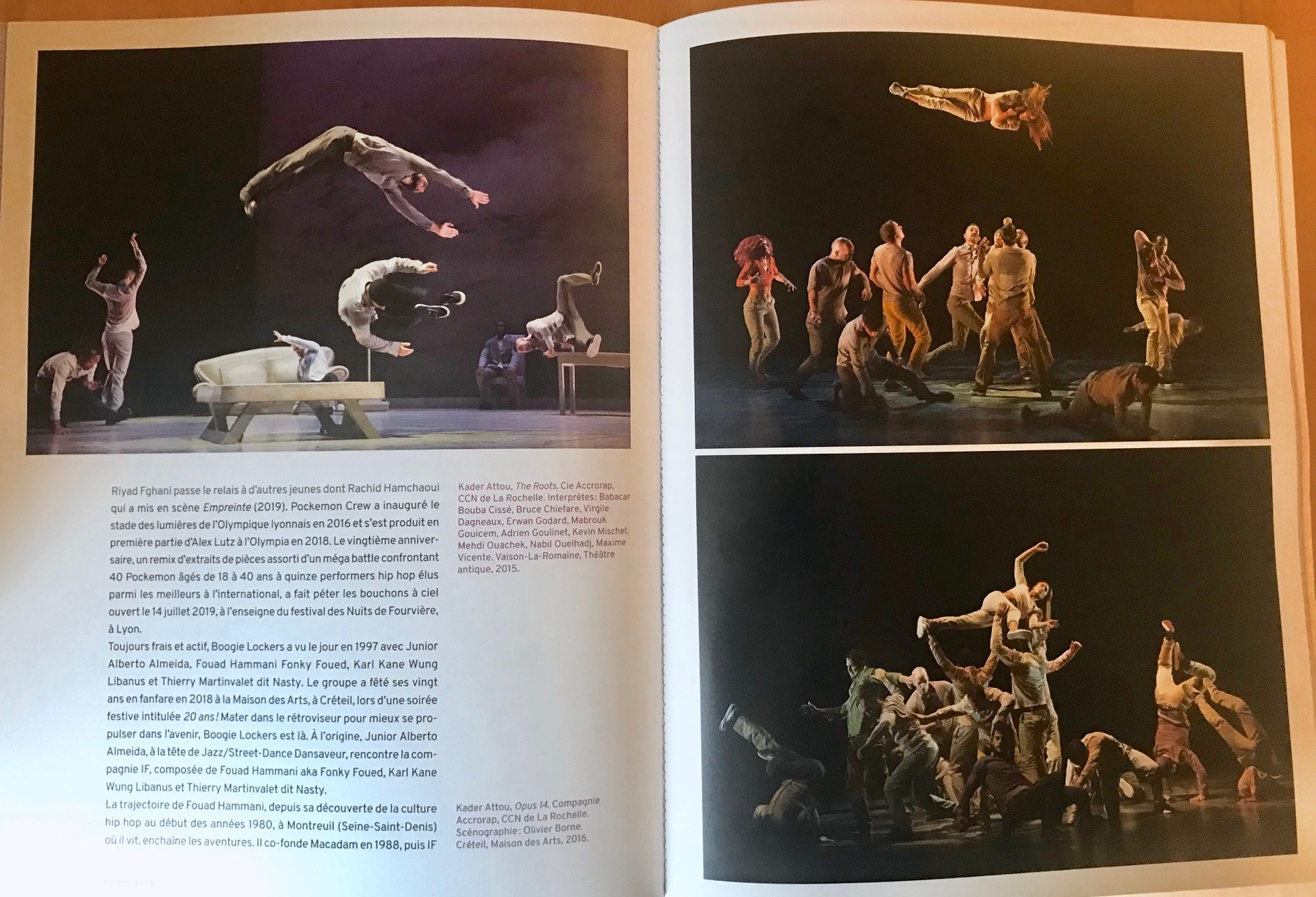

Quel chemin parcouru, depuis son apparition, dans les années 70, au cœur des ghettos, comme ceux du Bronx. La culture hip-hop a acquis ses lettres de noblesse assez vite, finalement. Partie de la rue, comme le street art, elle a progressivement gagné les salles les plus prestigieuses jusqu’à être plébiscitée par les institutions. L’accès de personnalités marquantes à la direction de trois centres chorégraphiques nationaux (sur 19) en est la preuve : Mourad Merzouki et sa compagnie Käfig à Créteil, Kader Attou à La Rochelle, le collectif FAIR-E au CCN de Rennes. « Populaire, urbain, social et politique, sans avoir besoin de brandir l’étendard de la révolution, le hip-hop, qui vient de Hip (être dans le coup en argot américain) et Hop (bondir, sauter) affirme sans cesse son identité, aiguise son ingéniosité, en se propageant depuis les zones périurbaines de tous les pays jusqu’au centre », résume Rosita Boisseau.

Aujourd’hui, il circule effectivement partout, du fin fond des banlieues à l’esplanade du Trocadéro, quand ce n’est pas sur la grande scène du Théâtre national de Chaillot, en passant par Netflix. Le hip hop dope la fréquentation en la rajeunissant. C’est du pain béni pour les services de relations publiques qui organisent ateliers, rencontres et autres actions culturelles. D’où le soutien des pouvoirs publics.

Après quelques émissions cultes qui vont contribuer à populariser le break, le smurf, le rap, ce sont évidemment les réseaux sociaux qui ont accéléré le phénomène, mais aussi les battles et des festivals : la Biennale de danse de Lyon en programme dès 1994, tandis que les Rencontres urbaines de La Villette sont de vrais tremplins. Quant au festival de Suresnes, il a largement contribué à faire passer le hip hop des trottoirs aux plateaux ! Alors qu’aujourd’hui, il va fêter ses trente ans, il fait toujours partie de son ADN. Et il continue de révéler les pointures de demain.

Suivre le circuit des battles est aussi instructif. Secteur économique à part entière, ces compétitions rencontrent un vif succès. C’est l’occasion de rassemblements où se faire remarquer, car ces joutes acrobatiques ouvrent la voie à une carrière internationale. Talents confirmés ou prometteurs s’y côtoient pour inventer l’avenir de la discipline. Certains sont même sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques de 2024, où le breaking va faire son apparition. Quelle revanche pour ces déracinés !

Trop stylé !

Rosita Boisseau retrace les évolutions stylistiques et relève les virages esthétiques. Quand il prend son élan au cœur des quartiers défavorisés, le hip hop se charge de colère. Une fois la violence domestiquée, demeurent l’urgence de s’exprimer et la soif de défis. L’esthétique de l’affrontement évolue vers celle de l’exploit : « Le cercle est un espace d’affirmation identitaire personnelle au regard de sa communauté » résume Farid Berki, figure pionnière (cie Melting Spot). « Ce n’est pas un contre tous, c’est un avec tous. Pour qu’on se dépasse, qu’on grandisse tous ».

Aux éclats d’une identité marginalisée, sinon rejetée, s’accolent progressivement les valeurs positives de construction de soi, en lien avec le collectif. Les Black Blanc Beur en sont un parfait exemple. Les performances individuelles cimentent le groupe, lequel œuvre à la structuration du milieu. Animé par l’esprit de compétition, le hip hop garde le dépassement de soi comme règle ultime, mais se laisse volontiers aller à des envolées chorales. Sans se couper de la scène urbaine, il intègre les réseaux en peaufinant sa gestuelle brute de nouvelles techniques époustouflantes. Pendant longtemps autodidactes, les interprètes peuvent dorénavant suivre des formations pointues qui les ouvrent d’ailleurs à d’autres styles, même si l’école de la rue a de beaux restes.

Vitalité et créativité

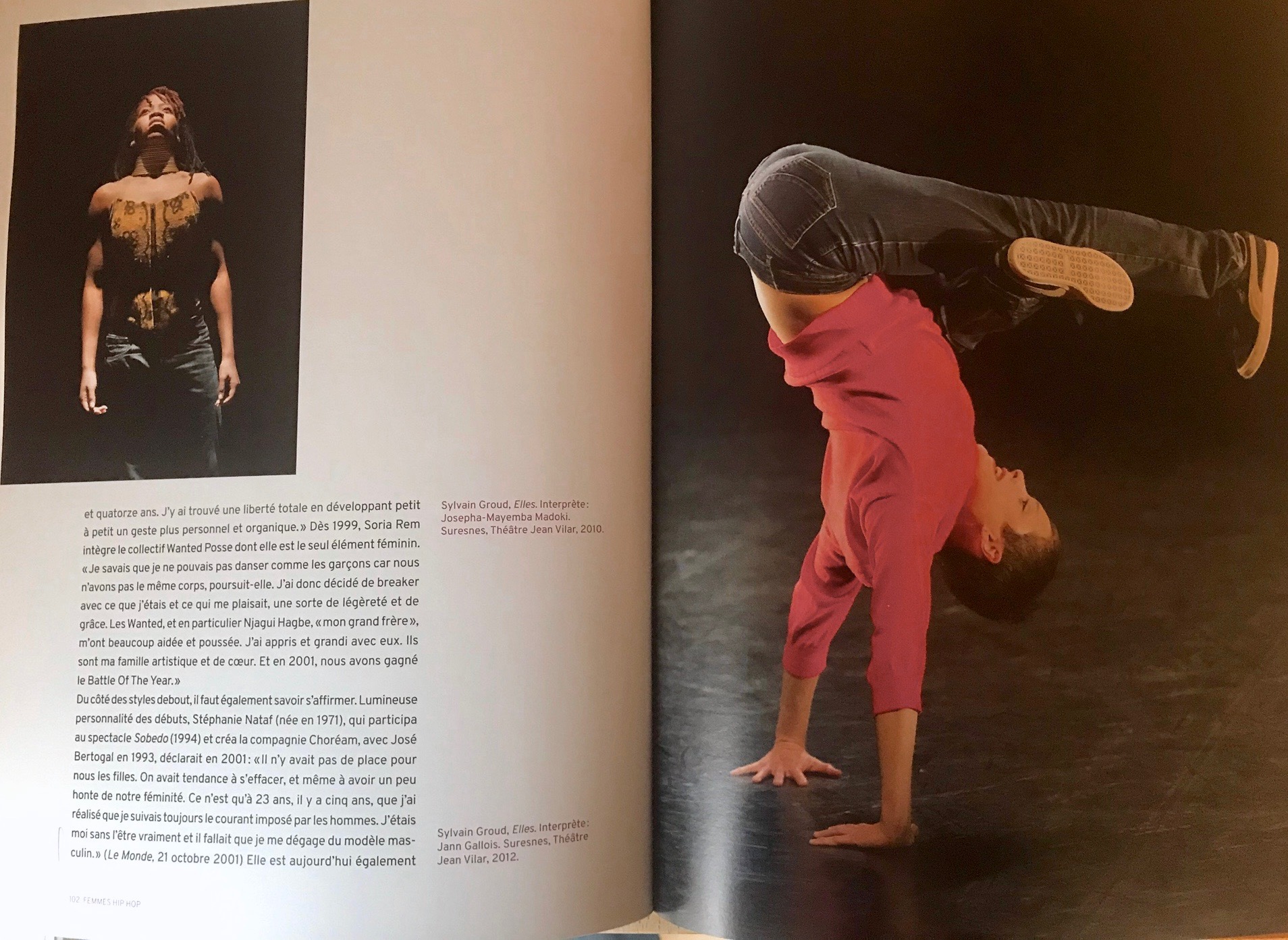

À ses débuts, le hip-hop a immergé autour des figures essentiellement masculines, d’abord principalement autour du break dance (style au sol), qui requiert une certaine puissance musculaire. Les femmes ont dû jouer des coudes pour s’imposer. Elles ont forcé le respect en perçant dans des cercles pas forcément accessibles. Peu à peu, elles se sont dégagées du modèle masculin pour affirmer leur singularité, plutôt dans les styles debout. Johanna Faye, Anne Nguyen, Jeanne Gallois en font partie. Elles et d’autres ont fait évoluer les points de vue, en expérimentant dans l’organique ou l’abstrait, la narration théâtrale, autant de formes inédites qui ont contribué à irriguer ce riche terreau de création.

Les registres musicaux évoluent aussi avec des bandes-son mâtinées de variété française, de rock, de jazz, et même de classique ou de baroque. Les Indes galantes, de Jean-Baptiste Rameau, mis en scène par Clément Cogitore et chorégraphié par Bintou Dembélé en est l’illustration la plus éclatante. Un joyeux métissage qui a fait se soulever le public de l’Opéra Bastille ! Voici justement une pièce de répertoire qui aurait pu figurer dans le chapitre évoqué plus haut. Ce spectacle fera date. Or, il est tout juste évoqué, sans même une seule photo, quand on a trop de clichés des battles, qui ne sont pourtant pas des spectacles.

Inventif, le hip hop intègre ces multiples influences, tout en veillant à la rigueur de l’écriture, conclut Rosita Boisseau. Des chorégraphes d’autres obédiences viennent effectivement stimuler la créativité : Blanca Li ou José Montalvo et Dominique Hervieu aiment les échanges fructueux. La polyvalence des interprètes renouvelle aussi le vocabulaire chorégraphique. La ferveur de ce style n’est donc pas prête de faiblir. Symbole de contre-culture, le hip hop cristallise 50 ans de luttes et de résiliences, comme l’infini champ des possibles.

Léna Martinelli

Danser Hip hop, de Rosita Boisseau, photos de Laurent Philippe

144 p., 130 illustrations

Prix : 29 €

☛ Folia, de Mourad Merzouki, critique de Léna Martinelli

☛ Good Morning, Mr Gerschwin, critique de Jean-François Picaut

☛ En quête, de Souhail Marchiche, critique de Céline Doukhan

☛ ID, du Cirque Eloize, critique de Léna Martinelli