Merlin l’Enchanteur, dépeupleur illuminé

Par Lorène de Bonnay

Les Trois Coups

Familiers de Samuel Beckett et de son beau récit singulier « le Dépeupleur », Serge Merlin et Alain Françon ¹ offrent un spectacle vibrant, rare, sur la scène des Déchargeurs.

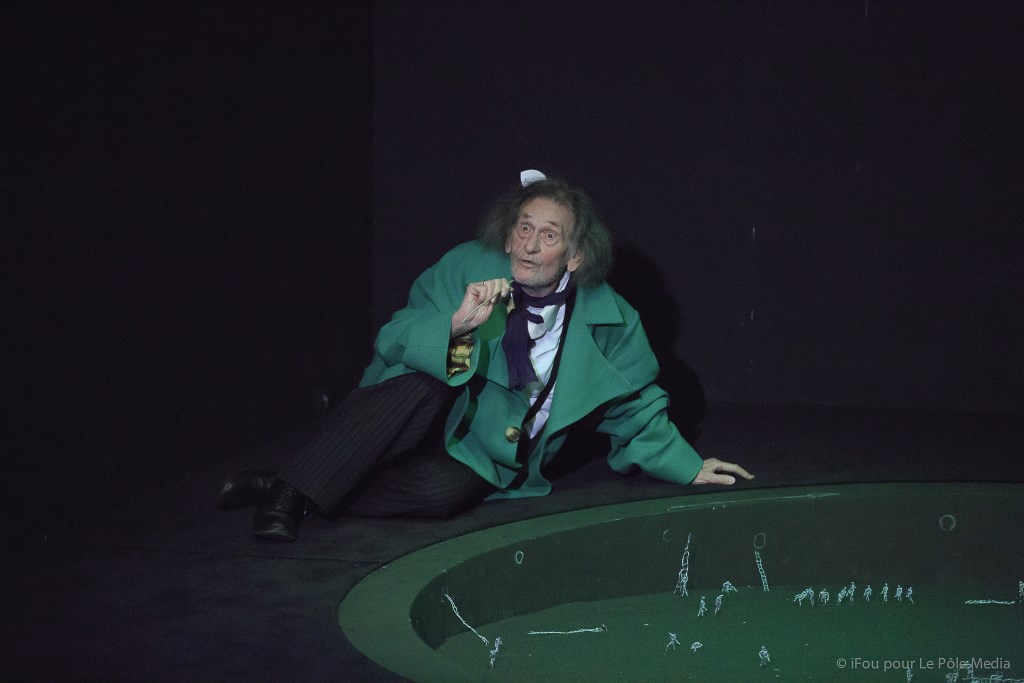

Quel est ce « séjour » évoqué dès l’incipit de ce texte en prose, « où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur » ? La petite salle des Déchargeurs, pour commencer. Les spectateurs, tapis dans la pénombre, y attendent celui qui va leur faire perdre temporairement une partie d’eux-mêmes, les ravager pour mieux les éclairer : Beckett et son récit existentiel à la langue inouïe, Merlin incarnant l’ange exterminateur absurde du titre. Et ce dernier arrive, par la porte, découvre avec effarement et joie son public, et lance cette question inaugurale citée plus haut. Sur la scène, il donne ensuite un aperçu d’un autre lieu dantesque : un cylindre, métaphorisé par un trou de forme circulaire sur la scène, garni de minuscules figures en fil de fer, hommes ou échelles. Deux cents êtres humains, possédant des coutumes et des croyances, errent dans ce microcosme. Ils se divisent même en quatre catégories : ceux qui circulent et cherchent à grimper sur une échelle menant à une niche, un tunnel, une issue ; ceux qui s’arrêtent parfois ; les demi-sages sédentaires ; et les vaincus.

Le parti pris d’Alain Françon d’abolir le quatrième mur, grâce aux déplacements, aux adresses du comédien, ou grâce à la scénographie, ne manque pas de subtilité. Le plateau noir, de forme carrée, faiblement éclairé, s’apparente en effet à un espace bouché, percé d’une cavité peu profonde. Ce décor apparaît comme le miroir déformé de la salle peuplée de corps immobiles. Merlin gravite de l’un à l’autre : il parle au public, s’assoit avec lui, puis remonte sur les planches et évoque les figurines de son « cirque », en se situant toujours au‑dessus du cylindre. Ainsi, ce démiurge à l’humour noir semble-t‑il animer toutes les créatures présentes, confrontées au vide et au désordre, dans un vaste purgatoire – camp (de concentration, d’entraînement terroriste) ou refuge artistique. Cette dramaturgie, qui creuse l’imaginaire du texte, son rapport actuel au théâtre et à l’homme d’aujourd’hui, captive.

Ce « Jupiter », comme le nomme Françon, qui parle et ne dit jamais « je », se trouve à la lisière du narrateur et du non-personnage beckettien. Flanqué d’une longue veste verte aux manches retroussées bariolées, de bretelles, d’une cravate violette et d’un bâton, le comédien s’apparente aussi bien au chef d’orchestre, au savant fou, au clown, au magicien qu’au druide : le costume et les accessoires, très réussis, produisent de riches associations.

Une lueur, dans « le noir froid de la chair immobile »

Dans cet univers violent, où les os et les objets s’entrechoquent, où la temporalité semble impensable, où l’individuel prime sur le collectif, où chacun à un rôle (marcher sur les vaincus, s’immobiliser, attendre le long du mur pour grimper à l’échelle), où la fraternité est étrangère et l’amour se réduit à quelques « pénétrations dans le tube le plus proche », le créateur éructe, désespère, s’évanouit. Il s’agite autour de son bouillon humain, exprime sa quête de « l’harmonie » avec une voix discordante, tout en jouant au musicien. Il devient donc comique, banal, ou héroïque. Omniscient, il sait pourtant qu’il n’existe aucune issue menant à la lumière. Comme Godot, celle‑ci reste un mystère, hors champ. L’éclairage conçu par Joël Hourbeigt évoque avec délicatesse les variations lumineuses que subissent les créatures – symboles du vacillement de l’humanité. Les néons blancs, plus ou moins forts, dessinent le corps du comédien, mettent en exergue la lueur de son regard halluciné, ironique ou mélancolique, peignent la lente disparition de son monde.

Pourtant, dans ces « calmes déserts », ce dieu dépeupleur ne cesse de braquer les yeux sur la salle, de fixer un spectateur, et de parler. D’une voix chevrotante, fiévreuse, prophétique, ou angoissante. Jusqu’au bout. Jusqu’à la destruction de la création, du spectacle, regards et mots nous enchantent, nous perçent. Même lorsque l’univers est devenu poussière, qu’il faut baisser la tête, sombrer dans le néant, ce n’est pas un être vaincu qui s’exprime. C’est un survivant. En quête de liens, de fraternité, d’amour, il se fraye un chemin jusqu’à nous. C’est un humain qui plie mais ne rompt pas ². Un comédien qui s’incline devant son public, à la fin de la partie.

Il faut tout l’art et l’extrême sensibilité de Serge Merlin pour formuler « l’increvable désir » ³ de l’auteur, pour incarner une telle figure – métaphysique, humaine, histrionesque. Facétieux, pénétré jusqu’aux larmes, traversé par les plus infimes émotions, il devient cet être. L’enchanteur de 83 ans jongle d’un registre à l’autre, module les tons et la chair des mots, fait résonner une langue émaillée de poésie, d’incongruités, de petits riens et de silences. Tant de qualités nous confondent. Merlin fait « remuer la nuit » et sa lumière, sublime et ténue, nous habitera longtemps. ¶

Lorène de Bonnay

- Le comédien en a offert une lecture au Théâtre de l’Odéon en 2003, le metteur en scène l’a monté avec Michel Didym au Théâtre de la Colline en 2008.

- « Je plie, et ne romps pas », dans « le Chêne et le Roseau », Fables, Jean de La Fontaine.

- Titre de l’essai d’Alain Badiou sur Beckett.

- Allusion au recueil d’Henri Michaux, La nuit remue.

le Dépeupleur, de Samuel Beckett

Texte publié aux éditions de Minuit

Mise en scène : Alain Françon

Avec : Serge Merlin

Lumières : Joël Hourbeigt

Décors et costumes : Jacques Gabel

Perruques : Cécile Kretschmar

Assistante costumes : Marion Cornier

Photo : © iFou pour le Pôle média

Théâtre les Déchargeurs • 3, rue des Déchargeurs • 75001 Paris

Réservations : 01 42 36 00 50

Site du théâtre : www.lesdechargeurs.fr

Jusqu’au 19 décembre 2016 à 21 h 45

Durée : 1 h 10

30 € | 26 € | 18 €