« J’ai essayé d’observer le travail de l’acteur »

Par Lorène de Bonnay

Les Trois Coups

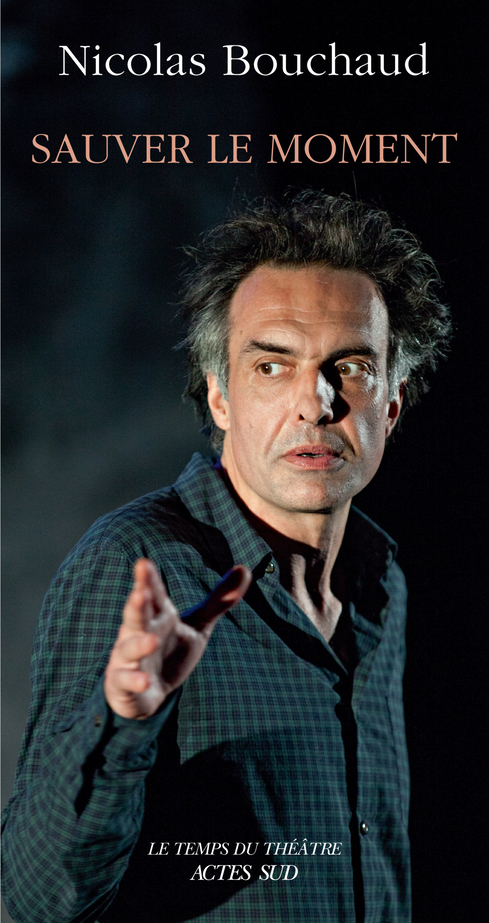

Dans « Sauver le moment », Nicolas Bouchaud nous laisse pénétrer au cœur de sa pratique : il évoque sa trajectoire sous forme de récits fragmentés, d’instants intenses égrenés sur trente ans. Son travail mêle les spectacles de troupes et, depuis 2010, des projets artistiques plus intimes. Le dernier d’entre eux, « Un vivant qui passe » d’après Claude Lanzmann, est encore à l’affiche du théâtre de la Bastille. Rencontre avec l’un de ces rares comédiens à « la petite musique » unique et reconnaissable.

Votre livre « Sauver le moment », paru en janvier 2021, questionne votre travail d’acteur. Vous demandez d’emblée « ce qui se passe quand on se prépare à la scène ». Mais déjà, comment se prépare-t-on à la scène, concrètement ?

On se prépare dès qu’on dit : « On va faire Un vivant qui passe d’après Claude Lanzmann ou Les frères Karamazov, d’après Dostoïevski ». Le dénominateur commun à des projets aussi différents que ceux que j’ai impulsés ou le dernier spectacle de Sylvain Creuzevault, par exemple, c’est de considérer chaque séance de travail, chaque coup de téléphone, chaque répétition, comme une strate, une couche qui conduit vers la représentation.

Les cinq spectacles que j’ai initiés sont nés de mon propre désir vis-à-vis de certains textes ou documents. Dans un premier temps, je ne parle pas spécialement à l’équipe de mon rapport à ces textes. Mais en me lançant sur le plateau, avec le souffle, la voix, la pensée et une certaine maladresse, ça devient très vite une zone de partage. Tous les jours, en répétition, le travail avec l’équipe (Véronique Timsit, collaboratrice artistique, Éric Didry à la mise en scène, Élise Capdenat et Pia de Compiègne pour la scénographie, Manuel Coursin pour le son, Philippe Berthomé à la lumière) est très poreux. Chacun s’approprie le matériau, chacun bricole, participe, propose.

Quand nous faisons de nombreuses improvisations avec Sylvain Creuzevault (qui travaille ainsi avec sa compagnie), c’est la même chose, on s’approprie un matériau, on travaille par couches successives. On improvise d’abord sur des segments assez longs du roman de Dostoïevski qui vont se réduire au fur et à mesure que le spectacle se construit. C’est un travail de condensation.

Il y a donc ces étapes : partir d’un texte, l’incorporer en l’expérimentant au plateau, le partager ?

Avec Sylvain Creuzevault, il y a un partage assez important entre les acteurs. Vous improvisez sur le plateau des scènes des Frères Karamazov ou des Démons que vous avez lues et préparées avec Sylvain. Vous vous êtes donnés des points de rendez-vous. Vous avez les dialogues, des bouts des récits à l’intérieur desquels certains passages valent d’être entendus. Au départ, tout est intéressant, tout est matière à jeu. Puis, vous improvisez, vous vous lancez sans avoir appris le texte, ce qui a pour conséquence, pendant un certain temps, que vous mélangiez vos propres mots à ceux de Dostoïevski. Sylvain cherche le rapport des corps, laisse improviser longtemps, puis finit par décider des choses de mise en scène, d’espace, de lumière. Mais les scènes peuvent rester très longtemps en travail pour garder la pulsion, la pulsation, la vie. C’est « un théâtre cardiaque » : jouer vite est une demande constante.

« Ouvre ! »

Dans d’autres projets, au moment du travail en répétition, si on ne sait pas comment bouger, comment s’orienter sur le plateau, on peut, parfois, s’appuyer sur le texte pour débloquer des choses, ouvrir des espaces. Car je crois que l’acteur, avec un texte, fait un travail très important qui ne s’appuie pas seulement sur le sens de ce dernier : il cherche à ouvrir un espace d’écoute pour le spectateur, à créer un temps supplémentaire, à faire surgir du présent. Mais il ne suffit pas d’être là, sur le plateau, de jouer « cool » ou de ne pas crier, pour être au présent, il faut apprendre à tomber dedans.

Comment vous préparez-vous, physiquement ?

Je ne me prépare jamais physiquement. Rien. Mais je n’en tire aucune satisfaction particulière. Jeune à 25 ans, j’ai compris qu’il y avait une organicité du texte, que les mots ne sont pas des choses surgelées qu’on réchauffe en les disant et que, comme l’écrit Barthes, le langage est « tapissé de peau ». Paul Celan, quand il évoque son travail poétique, parle de la « renverse du souffle » – une chose très concrète sur l’écriture, qui ne parle que du corps.

Comment entrez-vous dans un texte, une écriture, plus précisément ?

J’ai appris / compris, avec Gabily, que l’écriture, au théâtre, n’était pas un objet littéraire, que l’écriture était pétrie de souffle, de rythme, d’inconscient, d’emprunts, de désirs, de plaisirs et de frustrations. C’est, de toute façon, difficile de penser autrement quand il s’agit d’incarner un texte.

Dostoïevski me touche parce que beaucoup de passages sont franchement drôles. C’est une chose qu’on oublie parce que les grands auteurs classiques sont souvent enfermés dans un canon esthétique ou culturel : Dostoïevski, c’est l’âme russe, le prince de la psychologie, ou je ne sais quoi… Il n’empêche que certains moments sont si délirants chez lui qu’ils permettent de faire jouer les contraires, de créer un bordel intérieur. Ce chemin m’importe beaucoup en tant qu’acteur.

Mes projets autour de Daney ou de Bernhard sont une autre façon d’arpenter le paysage d’un auteur : le fait d’être seul sur le plateau m’a branché précisément sur leur écriture. Et ces projets-là, plus que d’autres spectacles, m’ont peut-être permis d’écrire ce livre, Sauver le moment. Je me suis aperçu qu’on écrit bien quand on est dans un rythme interne qui n’a même plus rien à voir avec ce qu’on veut dire. On se laisse porter. J’ai parfois écrit trois lignes sans savoir où j’allais et puis j’ai trouvé le mouvement et la rythmique du texte ; éventuellement, les idées sont venues ensuite. L’acte d’écriture n’est jamais séparé du corps. Thomas Bernhard est un bon exemple.

Comment s’approprie-t-on une matière aussi dense et littéraire que le roman de Thomas Bernard ?

Quand vous lisez un livre de Thomas Bernhard, vous avez l’impression que l’auteur a déjà commencé à parler ; il s’adresse à vous, vous interpelle, vous provoque, il vous saoule ; son flux, son flot ne s’arrêtent jamais. C’est passionnant pour un acteur. De façon plus intime, j’avais envie de transmettre aux gens ce qui me touche profondément dans ce texte. Envie de leur dire : regardez comme ce passage est extraordinaire, lisez-le !

En adaptant Maîtres anciens avec Véronique Timsit et Éric Didry, on n’a pas suivi la chronologie du roman. On a tout mis sens dessus dessous. On s’est retrouvés avec un montage qui obéissait à une logique de plateau mais plus à celle du livre. Pendant ce travail, mon cerveau était concentré sur des éléments analytiques et, en même temps, je ne cessais de penser aux répétitions. J’ai donc l’impression de ne pas jamais séparer les choses, de voir les différents canaux par lesquels on va appréhender un texte.

Certains passages de Maîtres anciens comme « L’état enfante les enfants dans l’état » ou « Heidegger » sont d’une telle puissance rythmique, ironiques, drolatiques qu’ils donnent immédiatement une direction : si on est perdu, si on ne sait pas s’il faut être assis ou debout, aller à droite ou à gauche, on peut se débrouiller avec le texte. Thomas Bernhard porte une telle attention au rythme des phrases. Il écrit par répétition, par boucle, comme quelque chose qui tourne et fait les cent pas dans sa tête. Sa parole est liée au souffle. Il écrit ainsi car il ne peut pas respirer. L’écriture est à la limite de l’étouffement. Elle vient pointer quelque chose qu’elle ne nomme pas et ne pourra jamais nommer : c’est aussi ce que dit Celan. L’écriture est toujours en chemin, c’est une traversée. C’est dans cette traversée qu’il faut s’engager.

Au cours de certaines représentations, j’ai fini par éprouver, non pas que c’était moi qui écrivait, mais que j’étais de plus en plus dedans, aux côtés de Thomas Bernhard. Je n’avais plus qu’à me concentrer sur la qualité et la précision de mon adresse aux spectateurs.

Dans le livre, vous nous donnez des pistes sur la façon de dire, de jouer un texte, en évoquant un moment du spectacle Un métier idéal. Chaque soir, vous faites lire plusieurs fois à un spectateur un extrait du Roi Lear (le monologue final d’Edgar)… : « L’être le plus vil, le plus infime, le plus disgracié de la fortune est dans une /Perpétuelle espérance et vit hors de l’inquiétude. Il n’est de changement / Plus lamentable que dans le bonheur : le malheur a pour revers le rire. / Alors bienvenu, air impalpable que j’embrasse ! »

Cette idée m’est venue du livre de Peter Brook, Le diable c’est l’ennui : il s’agit de la retranscription d’une rencontre de trois jours avec des professeurs. À un moment, Brook prend le dernier monologue de Prospero dans La Tempête et il le fait lire à un enseignant. Dans un bout de texte, il s’agit de voir comment, grâce à 4-5 mots, ça agit. Il faut que ça agisse.

Le théâtre c’est concret, agissant, tout le temps. Pas des idées en l’air. C’est très matérialiste, le théâtre. L’acteur part de situations inconditionnellement concrètes. À partir de ce concret-là, on peut construire, inventer. Dans Dom Juan de Molière par exemple, quand le personnage affirme à son père, à l’acte V, « voilà, je crois en dieu, je m’agenouille » : ce n’est pas le fait de dire qui compte, c’est l’action de s’agenouiller.

Dans le monologue d’Edgar, vous arrivez à comprendre qu’Edgar, et c’est le sens de ce petit texte, n’est pas en train de faire de la philosophie, de la poésie sur le plateau, en disant « Bienvenu, air impalpable que j’embrasse ! ». Non, il se trouve tout à coup à poil, dépossédé de ce qui lui donnait son identité sociale. Ses mots vont avec une forme de nudité, une façon d’être là, dépouillée. Edgar découvre qu’il ne peut descendre plus bas, il découvre que « le pire ne peut se retourner qu’en rire ». Et c’est ce retournement-là qu’il faut rendre sensible. Cette soudaine épiphanie.

Quel est votre rapport à l’écriture ?

J’avais écrit. J’écris encore, mais moins qu’il y a quelques années. J’aime les livres. Je recopie aussi pas mal. En écrivant « Sauver le moment », j’ai éprouvé beaucoup de plaisir. J’ai essayé, à la faveur de situations concrètes et vécues, d’attraper des « moments », de dire ce qui se passe quand on joue. Les dernières épreuves ont été rendues une semaine avant le premier confinement et, comme la sortie du bouquin prévue en juin a été repoussée, j’ai eu le temps d’ajouter un texte sur Galilée. Claire David, chez Actes Sud, m’a proposé d’écrire un deuxième livre. J’espère que j’y arriverai. Mais ce n’est pas simple de mettre des mots sur des choses aussi mystérieuses que son rapport au texte, au partenaire, au public, au temps, à la scène. Il faut inventer son temps d’écriture. Il faut du temps.

Votre livre parle de l’acteur qui creuse du temps, dans un certain espace, d’ailleurs, face au public (un espace qui ouvre l’imaginaire). Il cherche concrètement des « moments », des espace-temps prolongés, qui existent dans la vie. Votre recherche d’acteur est-elle aussi une quête existentielle ?

Oui, je recherche des moments d’épiphanie dans ma vie. Cette recherche-là, c’est ce que la vie amène dans le travail. C’est aussi, je crois, ce qui donne du plaisir aux spectateurs.

J’ai essayé de définir ce temps qu’un acteur invente sur le plateau. Ce supplément. Pas le « plus », mais « ce qui reste ». Quand Deleuze parle de Varda filmant les platanes dans Sans toit ni loi, il parle de ce « reste » de temps : d’un temps qui se coagule.

Comment trouver cet état de plénitude dans l’instant et le retrouver, le répéter ?

Il faut arriver sur le plateau dans un état de disponibilité, d’attention, d’ouverture : je cherche un temps partageable avec d’autres qui n’est pas notre temps chronologique, qui n’est pas celui des journées qu’on vit, mais qui existe partout.

On ne pense pas que l’acteur manipule du temps et de l’espace (trop intello !) ; on s’intéresse plus souvent à la notion de personnage – c’est le vocabulaire majoritaire.

Personnellement, j’aime bien cette phrase de Daney qui dit, en gros, que même quand vous êtes adossé à un mur au soleil et que vous ne faites rien, c’est une expérience. C’est quelque chose qui vous appartient en propre. Si je n’avais pas été convaincu de cela, je n’aurais pas pu écrire ce livre : certains chapitres sont partis de presque rien ; je me demandais souvent de quoi j’étais en train de parler, qui cela intéresserait. Mais finalement il y avait toujours un noyau d’expériences liées à des situations concrètes (une rencontre avec Rivette, un voyage en train New-York-Montréal, les répétitions du Partage de midi dans la carrière de Boulbon). Je suis parti de ces moments-là en essayant d’ouvrir sur des analyses du jeu. J’ai été attentif dans ce livre au fait que tous les textes soient adressés. J’ai écrit dans une position assez semblable à celle que j’ai sur scène quand je suis seul face au public.

Comment on se prépare à ces moments, cet état, en amont et qui se recrée sur le plateau ?

Pour trouver cet état de disponibilité au partenaire, au public et à soi-même, il faut commencer par être un peu en retrait. Faire le vide en soi, quelle que soit la journée passée. Entrer dans une concentration qui n’est pas uniquement basée sur ce que vous avez à dire ou sur ce que l’autre vous dit. S’autoriser à laisser venir des pensées n’ayant rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Cette disposition physique et mentale est parfois périlleuse.

Le trou de mémoire vous guette. Cet état n’est possible que lorsque vous êtes arrivé à gommer plein de choses, à laisser sortir la phrase sans intention, le plus simplement possible. Quand je m’assois tous les soirs dans le fauteuil d’Un vivant qui passe, je cherche une forme de regard un peu vide, qui n’exprime rien de précis, qui ne cherche rien, qui ne désire rien et puis j’essaye de laisser partir le texte comme il vient. Je tente ensuite de porter toute mon attention aux instants successifs du dialogue, sans tricher, en essayant de ne rien anticiper.

Avec Frédéric Noaille, sinon, on a des rituels, on fait des italiennes tous les soirs avant de jouer. On cherche ce fil invisible tendu entre nous qui ne s’appuie pas sur la question « que doit-on jouer ensemble ? » – ça on se l’est dit il y a deux mois – mais sur notre état de disponibilité l’un à l’autre. On ne cesse d’expérimenter notre rapport. On trouve parfois cet état ensemble en se racontant n’importe quoi, juste avant d’entrer en scène. Ce qui prime, c’est cette disponibilité, tous les deux, et la façon dont nous la partageons avec le public. Certains soirs, le théâtre devient un espace privilégié, le lieu d’une écoute préservée avec les spectateurs.

Ȇtre traversé par, face à un public, est-il différent d’être traversé par, seul, au soleil ?

Ressentir la force des instants, c’est quelque chose qu’on peut travailler sur le plateau. On travaille l’intensité de moments, comme on peut le faire dans la vie. À une époque, je disais souvent que jouer consistait à chercher l’intensif. J’aimais beaucoup le livre de Deleuze et Guattari : Kafka, pour une littérature mineure où ils parlent de l’intensif de la langue, de la façon dont les enfants disent les phrases par exemple : l’intensif compte plus que le sens ; « ça » ne veut pas d’abord dire quelque chose. Voilà ce qu’on cherche dans le jeu. Pour aller vite, on pourrait dire que ce n’est pas le discours qui est important mais ce que le langage opère. Cela dit, dans le fond, lorsque certains spectacles résonnent avec notre actualité, c’est toujours très excitant : dans Les Frères Karamazov, le patriarcat dégénéré incarné par le père Fiodor Karamazov a un écho très fort aujourd’hui. Un ennemi du peuple, d’Ibsen mis en scène par Jean François Sivadier aussi. Cette histoire d’eau polluée qui empoisonne toute une petite ville me paraissait anecdotique, il y a vingt ans. Mais elle s’adresse directement aux spectateurs d’aujourd’hui. ¶

Propos recueillis par

Lorène de Bonnay

Sauver le moment, Nicolas Bouchaud, Actes Sud-Papiers (Le temps du théâtre)

Un vivant qui passe, au Théâtre de la Bastille, jusqu’au 7 janvier 2022, réservations en ligne, puis tournée

Lire les épisodes 2 (ici) et 3 (là)

À découvrir sur Les Trois Coups :

☛ Un vivant qui passe, d’après Claude Lanzmann, par Laura Plas

☛ Maîtres anciens, de Thomas Bernhard, Théâtre de La Bastille, à Paris, par Laura Plas

☛ Un ennemi du peuple, d’Henrik Ibsen, Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, par Lorène de Bonnay

☛ Dom Juan, Jean-François Sivadier, TNB, par Jean-François Picaut