Le théâtre des événements

Stéphanie Ruffier

Les Trois Coups

Les Grands Prix de littérature dramatique récompensent cette année deux pièces qui sondent la noirceur sociétale : « Lieux communs » de Baptiste Amann et « Dylan et le fantôme » de Thomas Flahaut. La première observe les retentissements d’un féminicide. La seconde, primée en catégorie jeunesse, nous fait revenir sur les lieux d’un traumatisme adolescent.

C’est la saison des prix littéraires et le théâtre récompense lui aussi ses œuvres remarquables. Lundi, a eu lieu la cérémonie de remise des Grands Prix par un jury présidé par Serge Tranvouez. Sous l’égide d’Artcena, cette soirée conviviale offre l’occasion d’une mise en voix d’extraits des six textes finalistes avec la participation de nombreux lycéens impliqués dans un dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle.

Le Jury 2025 ; Les lauréats : Thomas Flahaut et Baptiste Amann © Christophe Raynaud de Lage

Parmi les pièces sélectionnées cette année, le fait divers surgit à deux reprises. L’une aborde l’infanticide, l’autre le féminicide ; les auteurs donnent la parole aux accusés, aux enquêteurs et à l’entourage proche. Que de déflagrations sociales ! Il est aussi question de viol, mais sous une approche peu réaliste, puisque la réécriture de l’histoire de Déméter et Perséphone joue sur la distance du mythe. Quant à l’inquiétude écologique, elle est à nouveau sous le feu des projecteurs : une tragi-comédie musicale envisage les enjeux de la gestion de la forêt, tandis que, côté jeune public, une pièce légère confronte une classe de jeunes citadins au monde rural de la ferme. Enfin, le harcèlement scolaire rôde cette année encore.

« L’innocence est une faute » (Pasolini)

Présentée au Festival d’Avignon durant l’été 2024, la pièce primée présente une forme étonnante entre polar, fiction et poésie. Pulvérisant la notion de genre, Lieux communs de Baptiste Amann nous plonge dans un fait divers fictif. Une jeune femme, fille d’un ponte de l’extrême-droite, est retrouvée morte, défenestrée. Le coupable idéal ? Un homme issu de l’immigration.

Dès le dramatis personae, on navigue en eaux troubles : « Ceci est la reconstitution bien réelle d’événements absolument fictifs décrivant les trajectoires de personnages absolument fictifs par la médiation d’actrices et d’acteurs bien réels » Nous ne sommes pas dans un re-enactment à la Milo Rau, mais dans un jeu de piste qui retrace aussi bien les interrogatoires que les dégâts collatéraux du drame dans la vie d’un frère, d’une sœur, de la société civile.

À travers des personnages contrastés, ce sont bien les poncifs du racisme, de la médiatisation, comme de la radicalité militante, qu’explore Baptiste Amann : ces lieux communs qui influent sur nos jugements. Dans cette polyphonie que l’auteur affectionnait déjà dans Salle des fêtes, la figure d’une metteuse en scène crée une mise en abîme intéressante. Choisissant de faire entendre la poésie du condamné, elle affronte l’hostilité.

Que peut le théâtre ? Doit-il juger de l’innocence et relayer des voix marginales ? Pasolini est convoqué. Les préjugés et les dialogues de sourds s’accumulent dans un feuilletage de quatre « arrière-décors ». Dans une société de clivages, on entrevoit toutefois un possible dialogue, une entente. Une plongée diffractée qui se lit comme un scénario de cinéma.

Le ghosté, ce revenant

Nouveau venu dans l’écriture dramatique, Thomas Flahaut est issu de l’Institut littéraire suisse. Sa pièce, primée en catégorie jeunesse, aborde avec grande finesse le harcèlement scolaire. Dylan et le fantôme, monologue pour et dans une salle de classe, a justement été créé dans le cadre du dispositif du théâtre genevois Am Stram Gram : « Le théâtre, c’est (dans ta) classe ».

De retour sur les lieux de sa souffrance, douze ans après, un homme prend la parole : « Je n’ai rien contre vous, mais je ne suis pas heureux d’être là. C’est l’environnement, c’est pas vous. C’est la salle. C’est l’école. Mais je suis là. Ça m’a semblé la chose la moins pire aujourd’hui, de revenir ici. » Ce qu’il va nous raconter n’est « pas une belle histoire » : « Je n’aurais pas eu à te la raconter si j’avais pas eu à m’en souvenir. » En effet, dans cet endroit, il a connu les joies de l’amitié fusionnelle avec Dylan, puis l’invisibilisation qu’il lui a imposé.

Cette parole de ghosté montre de l’intérieur la terrible épreuve d’être transparent aux yeux des autres. Dans une très belle langue, elle raconte l’éviction brutale d’un groupe d’amis : « C’était comme si ma vie était un drap et que le silence de Dylan avait fait dedans comme une grande déchirure qui, chaque jour, grandissait. ». Le personnage s’est vécu comme une « loque (…) truc informe, tissé avec de la peur et de la tristesse, avec plein de trous dedans pour laisser passer le vent. » Heureusement, la prise de parole répare. Une écriture aussi courte qu’empathique qui lutte avec habilité contre l’homophobie.

Des coups de cœur

Également présents à la cérémonie, l’association Des Jeunes et des Lettres et des participants des Book Clubs et Scène Club du Pass Culture ont fait connaître leurs coups de cœur. S’ils ont choisi les mêmes textes que le jury professionnel, ils ont aussi salué la qualité d’Un pays innocent de Samuel Gallet.

On comprend fort qu’ils aient été sensibles à cette écriture polyphonique d’une grande poésie. Suite à un infanticide qui questionne, là encore, la notion d’innocence, cette pièce mène l’enquête. On y entend parler une mère qui a défenestré son fils en costume de spationaute. Elle espérait le projeter dans un monde meilleur. En contrepoint de ce discours délirant mais aimant, on entend l’incompréhension de l’entourage : « Je n’ai pas les mots, Madame la juge ».

Association des Jeunes et des Lettres © Christophe Raynaud de Lage

On pense au film St-Omer d’Alice Diop, ou à la déposition de cette autre femme infanticide qui a cru libérer son fils d’un démon dans le documentaire Ni juge ni soumise. Ici, la crudité des chiffres entre en collision avec des univers parallèles (voisinage, père absent, « silences d’adultes »…), mais surtout la figure du médecin légiste et de l’enquêtrice qui basculent dans le fantastique et la déréalisation. On entre alors – l’ouvrage est aéré de photographies sylvestres – dans une langue de conte, une forêt mentale, où l’enfant autopsié peut dialoguer avec le médecin qui a analysé sa dépouille. La vérité semble suspendue, en compagnie d’une garde forestière. Le réel bat en retraite. Étonnante collision du fait divers, de la divagation et du rêve d’ailleurs.

Forêt et enfer

Nous étions la forêt d’Agathe Charnet nous emmène également dans les sous-bois, mais de manière réaliste. Cette écriture fait suite à des résidences dramaturgiques en milieu forestier. On y croise ainsi des personnages qui s’amusent des stéréotypes : néo-ruraux en post burn-out, un « garde forestier mais on dit technicien forestier maintenant » qui ne parvient plus à faire son métier éthiquement, mais aussi une mère qui perd la mémoire, ou encore des militant·es écologiques non binaires. Dans cette fiction participative qui fraie avec la comédie musicale, on entonne aussi bien le fameux Daydream de Wallace Connection qu’un air mélancolique d’Alex Beaupin. Car une tragédie couve…

Lecture ; Dans la salle, David Lescot au premier plan © Christophe Raynaud de Lage

Autre ouvrage de la sélection, Deux Déesses de la prolixe Pauline Sales, dépoussière le mythe de Déméter. Ici, la jeune Koré part en goguette avec ses copines. Courses au Leclerc, Babybel et Polaroids campent un univers familier. Mais voilà que surgit une camionnette blanche avec des hommes dont les intentions ne sont pas claires. « On surveille le rire des hommes / Est-ce que leurs rires vont trop loin ? » Et l’histoire, malheureusement, se répète : « Ce qu’elle craignait le plus au monde est arrivé. » Un moustachu louche enlève Koré.

Comment s’échapper et s’affranchir de l’oppression masculine ? Comment éviter la répétition ? La poésie gagne le texte lors du séjour de Koré en enfer, où elle se fait le réceptacle des chœurs de celles qui racontent leur passage de vie à trépas. « On a été enterrées vivantes / Endormies avec des somnifères / On s’est réveillées sous la terre / Plus grand-chose à faire ».

Tiens, tiens… Traverser semble le verbe clé : traverser l’épreuve ; traverser la vie. Le rapport mère / fille est aussi joliment exploré, chemin d’acception de la distance : « Me perdre / me retrouver / Me trouver différente / me voir moins souvent / me laisser vivre sans toi / (…) Me laisser connaître ma part d’enfer. ». Une écriture facétieuse, enlevée, des situations à la fois concrètes et métaphoriques qui bousculent judicieusement le mythe… et le patriarcat.

Stéphanie Ruffier

Grands Prix Artcena 2025

Les œuvres lauréates :

• Lieux Communs, de Baptiste Amann (Éditions Actes Sud)

• Dylan et le fantôme, de Thomas Flahaut (Lansman Éditeur)

Les autres œuvres nommées :

• Nous étions la forêt, d’Agathe Charnet (L’Œil du Prince)

• Le Pays innocent, de Samuel Gallet (Éditions Espaces 34)

• Les Deux Déesses, de Pauline Sales (Les Solitaires Intempestifs)

• Je suis trop vert, de David Lescot (Les Solitaires Intempestifs)

À découvrir sur Les Trois Coups :

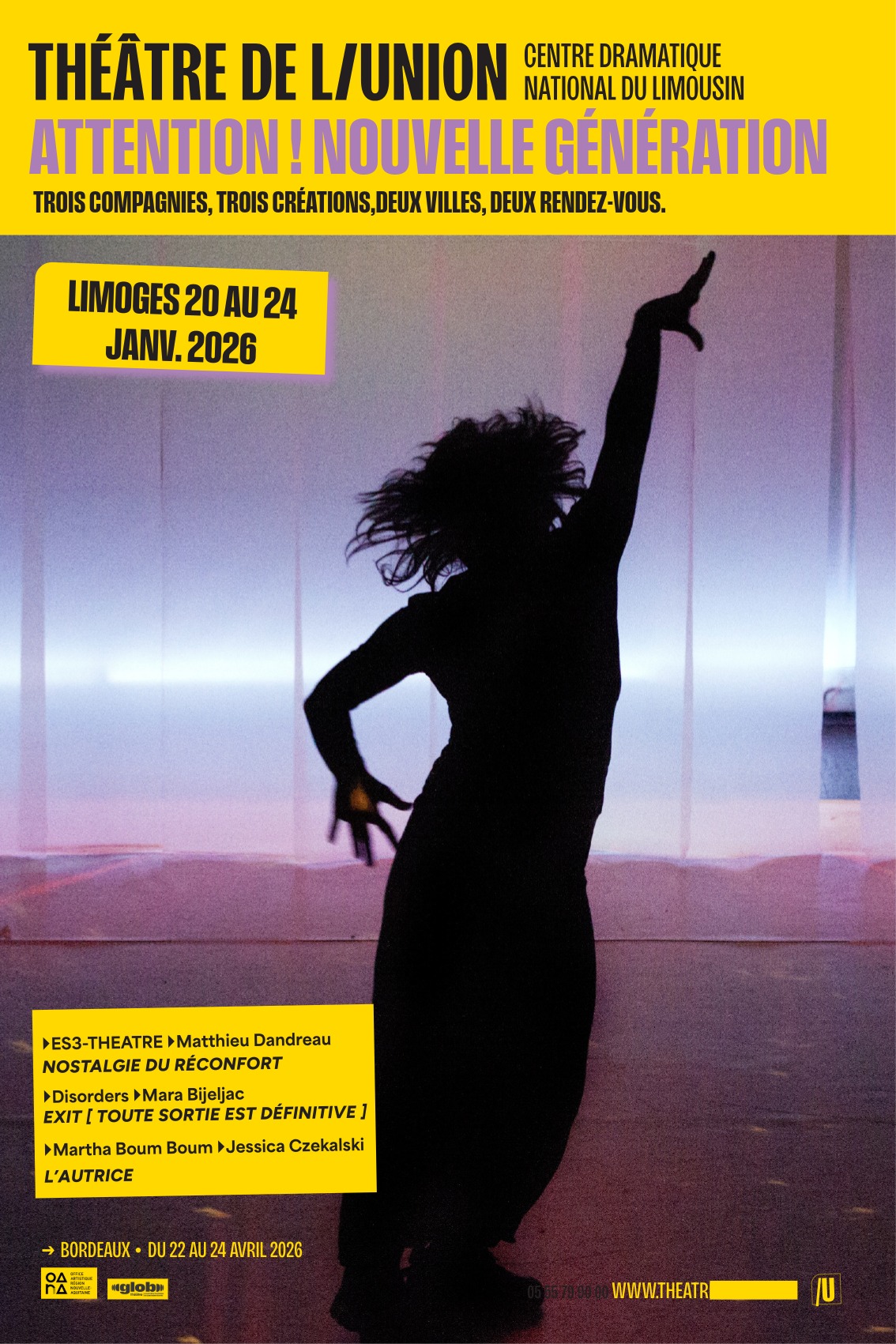

☛ Lieux communs, de Baptiste Amann, au Théâtre de l’Union CDN du Limousin, par Laura Plas

☛ Nous étions la forêt, d’Agathe Charnet, dans Focus écologie au Festival Avignon Off 2025, par Laura Plas

☛ Je suis trop vert, de David Lescot, dans Focus jeune public, au Festival Avignon Off 2025, par Laura Plas

☛ Grands Prix Artcena 2024, par Stéphanie Ruffier

Photos : © Christophe Raynaud de Lage